- 科技報導

- 精選好讀

文章專區

2025-11-15《火新世:人類如何鑄成烈焰時代,未來將燃向何方》

527 期

Author 作者

史帝芬・派恩(Stephen J. Pyne)

第三火之野境〔譯註1〕

人類新發展的火力,首先加速了森林與草原向農田與牧場轉移,隨後經由強化農業生產,促使荒野地逐漸消失,並使邊際地區的人們退出。接著交通運輸系統的鋪設,使資源都能迅速連接到市場,也催生出因市場需求而進行的狩獵興起,例如為獲取野牛皮和鳥類羽毛製作裝飾性帽子。於是國家資助的保護行動開始處理過度捕獵、棲息地喪失以及森林破壞,將其視為核心任務之一。若自然無法設限,至少在人類可及的時間範圍內,必須由人類自行約束。

森林保護區是其中一種回應,國家公園與自然保護區則為另一種,二者共同塑造了一個替代性地景——它們對於「第三自然」的意義,就如同休耕地對於「第二自然」的意義。這些不僅是神聖的樹林,也不僅是國王和貴族的狩獵區,而是由國家(公共)管理的、

〔譯註 1〕派恩引用古羅馬哲學家西塞羅的哲學概念,將自然火稱為「第一火」,馴化火稱為「第二火」,並延伸工業火為「第三火」;相對第二火的環境稱為「第二自然」,第三火的環境則為「第三自然」。

致力於保護原始自然的大片荒野土地——旨在防止化石燃燒的終極力量徹底吞噬活態地景。保護區的擴展與化石燃料的燃燒曲線相互契合,雖然相關性並不等同於因果,但很難相信各類自然保護區的興起,不是化石燃燒轉型的副產品。這些保護區的經濟學與美學,無一不受到工業經濟體系的影響,它們是對化石燃燒轉型衝擊做出的回應。

大多數保護區都會遭遇野火,因此如何應對野火成為問題。工業化社會注定會把對城市火的期待應用到荒野區域的野火上,且更建立了錯誤的範本,這是由多種因素交織而成的結果;而這些因素都與化石燃燒轉型有著密切的關聯,並非完全獨立,因為它們本身也都在化石燃燒的催化作用下被放大與匯聚。

北歐國家再次進行擴張時,雖未完全直接統治如印度、阿爾及利亞和加納,但透過當地的統治精英來間接管理殖民地。有一些國家(如美國、加拿大、澳洲等)則接受了大量歐洲移民,歐洲人將這些土地視為自己的殖民地,並在這裡建立永久的居所。這些國家都感受到全球化經濟加速的步伐,或至少是來自一種無拘無束、不受地域或地方限制的資本主義掠奪森林、野生動植物、土壤和礦石的衝擊。即便不依賴鐵路或蒸汽船,掠奪性行為依然可能發生;但真正改變的是工業化運輸技術的出現,這使得一切以前所未有的速度和規模進行。美國西部的大規模過度放牧、北方森林的濫伐、廣闊大平原的耕作——若無鐵路的催化,這些都不可能以現在的速度、強度與規模發生。

森林破壞尤其導致大規模野火的爆發,地方政府未能有效制止這些災難。國家——特別是帝國或民族政府——將不得不介入,必須站在森林、水域與土地這一邊,與那些擁有充裕資本和蒸汽機強大力量的伐木工、礦工、牧場主人等群體對抗,這些人席捲公共或共有土地,並在其上留下了大量的、常常是易燃的殘骸。為了實行國家主導的保護政策,政府介入了,這正是設立大規模森林保護區和林業管理機構以監督這些區域的基本原則。它們的主要任務是規範伐木與壓制野火——以免國家資源被肆意破壞,受「火與斧頭」無情吞噬(常識認為野火所摧毀的森林面積是伐木的十倍)。這項計畫旨在保護當代免於災難,並保障未來世代免於木材荒和集水區被破壞。

這一切是現代理性國家應該做的事,類似的制度與理念傳播到法國、英國、荷蘭、俄羅斯等殖民帝國中,並在美國、加拿大、澳洲等殖民社會中獲得了新生。德國擅長林業,法國則將其與國家雄心綁定,英國創立為帝國服務的林業模式。當然其中也有經濟利益,但林業同時也是強行剝奪農民、原住民與未開化國家土地的正當理由。有趣的是,氣候是其中的重要考量,早期的島嶼殖民使歐洲的學者深刻認識到,無論是斧頭還是火焰的毀林,都會導致氣候不穩定,容易出現乾旱與洪水等現象。

這些保護區被移交給林業專家管理,此舉可謂「名副其實」:冠以森林管理者之名的群體,自然被賦予監管森林的職責。然而保護區的目標遠超越木材生產,而林業恰恰是所有領域中,在知識體系層面最無力應對野火的群體。他們不僅對野火懷有敵意與恐懼,對其本質更一無所知,林業將火置於溫帶歐洲的認知框架下——這片地球上罕見的、缺乏常規自然火基礎的土地;加上野火多由人類行為引發,致使野火被歸類為社會問題。如德裔的美國林業奠基人之一伯恩哈德.費爾諾(Bernhard Fernow)甚至堅持:野火不屬於正規林業範疇,野火控制僅是森林管理的前提條件,至於野火控制之外的任何近似火管理的概念,根本未被納入林業專業的教育體系。

儘管林業的主要目標原本可能不包括野火防、滅,但野火防、滅最終成為林業的定義性任務,並且成為衡量其成功的標準。在二十世紀的大部分時間裡,林業專家極力想要完全消除野火,他們不僅阻止傳統的燒墾(這種做法在一些文化中是為了清理土地或促進某些植物生長而進行的引火),還撲滅所有原因引發的野火,並且積極追查煙霧來源,即使是最遙遠的地方。甚至到一九五三年,一本關於野火控制的美國教科書指出〔譯註2〕,傳統的訓練方式導致許多年輕的林務員發現他們的工作中,有五分之四(八十%)是保護森林免於野火,但他們所受的訓練比例卻與此成反比。這句話表明,林業專家雖然投入大量精力去防、滅火,但他們的專業訓練卻並未讓他們有足夠且充分的準備可以處理火問題。如果火在某種程度上劫持了歐洲林業傳統的核心問題,那麼它也讓林業官僚機構變得強大。這是因為野火防、滅成為林業機構的重要任務,並且促使這些機構獲得了更多的權力和資源。火賦予他們一個敵人,一個衡量成功的標誌,也為他們在公眾和政治領袖面前提供了可見的存在。

〔譯註 2〕此教科書為阿爾弗雷德.戴維.福爾韋勒(Alfred David Folweiler)、阿瑟.艾倫.布朗(Arthur Allen Brown)合寫的《美國的森林火》(Fire in the Forests of the United States),於一九五三年出版,主要探討了美國森林火的防控問題。這本書強調當時美國森林防火管理中的挑戰和現狀。作者分析了森林火的原因、預防措施以及火後的恢復工作,並且批判了當時對於森林防火管理的相關訓練和措施。

大規模保護區由林業專家管理,他們的火科學理念強調的是控制,而由於林業專家成為地景野火的先知與工程師,他們的學說也傳播到保護區之外。許多野生動物保護區(主要是為了保護大型野生動物)開始持有不同觀點,認為野火是必要的,即便它看起來令人反感;然而它們仍然處於林業野火防、滅計畫的控制之下。國家公園也如此,從美國到巴西再到衣索比亞,所有地方都致力於防、滅人為野火(被視為不自然)和閃電引發的野火(本質上具有破壞性)。憑藉林業的強大政治權力和機構權威,這一規則甚至延伸到了荒野地區。林業機構成為城市外國家野火防、滅的臉面與力量。當時,並沒有任何學術或科學的力量對抗林業界對野火的詮釋,野火轉型所帶來的火焰震盪,在大火時代過後依然持續。

早期的野火控制相對簡單(雖然對許多從業者來說,這似乎並不如此),初期野火控制較為容易,因為持續的野火燃燒使可燃物的積累量較低,或在容易發生樹冠火的地方,使樹冠保持零星分散,此時靠消防車和殘遺的地景使野火控制有效。然而隨著時間推移,野火控制讓燃料的積累變得越來越多,所需的力量也越來越大,最終只剩下極端野火——恰恰是那些造成最大損害、最難控制且成本最高的野火,直到風或燃料消失,這些野火才得以熄滅。

兩類火的競爭

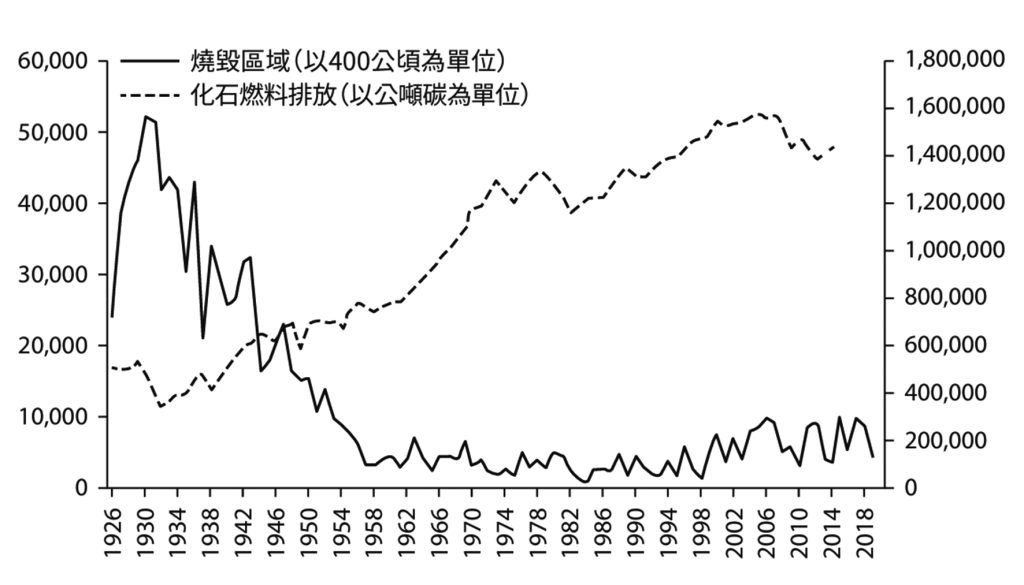

左軸為美國燒毀區域(以 400 公頃為單位),右軸為化石燃料排放(以公噸碳為單位)。1926–1970 年的數據來自「美國歷史統計數據」。各州自加入克拉克- 麥克納里計劃以來均被納入計算(阿拉斯加自 1959 年起)。1983 年後開始使用統一的報告表格。隨著時間推移,計算範圍逐漸擴大,但即便如此,燒毀的區域仍在減少。1926年前的燒毀區域數據幾乎肯定高於 1926–1930 年的數據。這些數據僅涉及野火,不包括農業燒墾,後者雖然仍在進行,但其比率正在下降。(化石燃料排放數據來源:美國能源部二氧化碳訊息分析中心;燒毀區域數據來源:美國國家聯合火中心。)

二十世紀初,美國加利福尼亞州北部的啟發性故事最能說明這一點。美國林務署的兩位重要人物,肖與科托描述了當時的情況的演變〔譯註3〕。當國有森林建立時,當地所有人都參與了用火來清理土地或促進某些植物的生長,這是一項「確定的做法」,大家普遍認為,「完全排除數百萬公頃土地上的野火是荒謬的」。反對者則預言如果這樣做,將會產生各種災難,尤其是「無法控制的樹冠火」。隨著野火控制力度的增強,正如預測的那樣,「易燃物的數量大幅增長」。這促使當地人重新燃起火焰——有些是縱火犯,有些是抗議者,試圖恢復傳統的燒墾方法,但兩者都被視為威脅,「不僅因為他們的直接行動,更因為他們公開宣傳野火」。最終林業部門勝利了,林業專家得到了茂密的次生植被與灌木叢,而後來的人們認為這些正是導致無法控制的野火的根源。當時,當局對此並未產生絲毫的諷刺感或疑慮。二○一七至二○二○年期間,加利福尼亞州北部確實遭遇了連串的災難性大火,其中有一場燒到了聖羅莎,另一場掀起了野火龍捲風襲擊,還有一場簡直燒毀了天堂鎮,造成八十五人喪生。

〔譯註 3〕肖(SB Show)是美國林務署的專家,以森林火管理方面的貢獻而聞名,在二十世紀中期的森林火管理領域中具有重要地位,他的研究和觀察有助於推動美國在森林防火方面的理論發展。科托(EI Kotok)也是林務署專家,當時的森林火控制領域先驅之一,對森林火的預防和管理有深入研究。此兩人共同合作,研究和改進了森林火的防控技術,他們的研究成果促使當時的林業界重新評估傳統的森林火管理方法。

國家公園、野生動物保護區以及原始自然保護區不僅受到野火惡化的影響,還包括「好火」所帶來的生態效益的喪失。進入二十世紀末葉,林業逐漸失寵,傳統的「滅火」政策被批評為不夠科學、效果不佳。相反「恢復野火」,即允許在受控的情況下進行必要的火燒,成為了管理的目標。儘管如此,防、滅火仍然是一個強大的現代化象徵,一些國家急於推進現代化,並且認為對火的防、滅不僅是與火焰鬥爭,更是與「傳統做法」鬥爭,這些傳統做法被認為妨礙了國家的發展,使它們停滯不前,陷入迷信和落後的狀態。最初精英們反對民眾,主張徹底消除野火,如今在已開發國家中,精英們則希望恢復野火,而公眾長期受到反野火宣傳的影響,並且大多數已經成為都市居民,則傾向於支持防、滅野火。這種諷刺如同克萊因瓶〔譯註4〕,所有的矛盾最終回到了原點,形成了一種無解的循環。

〔譯註 4〕克萊因瓶(Klein bottle)是德國數學家費利克斯.克萊因(Felix Klein)提出的,這是指一種幾何物體,具有獨特的性質,是一個無邊界、無內外區分的四維物體,無論從那個方向進入,它都不會有明確的「外面」或「裡面」。

這便是所謂的野火悖論,城市中有效的措施在野外卻無法奏效。由於一系列歷史性的偶然或交織,燃燒轉型擾亂了火的景象,導致過多的惡性野火與過少的良性野火。始於一九五○年代,澳洲出臺控制燒墾的野火管理方案;一九六○至一九七○年代亦在美國興起。隨著野火排除的全面後果日益明顯,林業不得不放棄對野火科學的壟斷,並逐漸失去對野火管理的掌控。第二次世界大戰後的去殖民化進程不僅解放了國家,還解除帝國統治的官僚機構,林業亦在其中。然而,這一時代的遺產深深烙印在被擾亂的生物群落中,大多數人口已經都市化,遠離日常的野火習慣,而傳統的野火文化則變得孤立且微弱,恢復野火的努力將面臨重重困難。

從火新世中湧現的悖論中,最不可忽視者莫過於「更多火必將到來」,唯一的選擇權僅在於其形態——是原生野火、失控人為火,還是受控計畫火。

劫火燎原

火轉型之初,乃是火焰之間對生態系統的改變爭鬥,但隨著時間推移,這一競爭漸漸轉化為相互作用。衛星影像顯示地球在夜間的兩個不同光源領域:一個來自生態活躍區域(如森林、草原等)中的火,無論是自然原因還是人為原因引起。另一個則來自化石燃燒(如沙漠或礦區等)發出的火。由於火釋放的氣體(如煙霧、二氧化碳等)進入大氣層,並在全球範圍內擴散,因此即使某些地區尚未經歷火的轉型,它們仍然會受到來自其他地區火的影響。暖化的地球,猶如一劑催化劑,使得活態地景中的野火變得更迅速、更廣泛、更劇烈。

荒野上的火日益惡化,火焰爆發進入城市邊緣,偶爾吞噬市中心,從美國加利福尼亞州的聖羅莎到田納西州的蓋特林堡,野火與土地清理、伐木、外來物種入侵、人為引燃及氣候不穩等因素交織,將這些地景轉變為更易燃的形態。連續的野火將更新世的最後痕跡驅逐至避難所,直至其滅絕——那冰冷的時光、遺失的巨型動物、火焰難容的植物。

這一轉型的過程,空間與時間皆顯得不均勻,有的地方在數十年間加速完成,而另一些地方則透過氣候變遷、海平面上升、瘟疫、昆蟲入侵、外來物種及本土物種滅絕等方式間接感受其影響。此轉型並非線性進行,亦非簡單以一種燃燒方式取代另一種,彷彿是二氧化矽取代木質素形成化石木那樣;這涉及了質的變化和漫長的時間。火轉型非具體的物質,而是過程,對人類而言,或需數代的時間;而在非人類的尺度中,卻可能瞬間發生,猶如時間河流中的水波跳躍。某種意義上,人類的火力自大冰河退卻以來便已日益強化,化石燃燒(第三火)更強化了這一推動力。

火轉型之於人為的居住地,無疑也有其可取之處,如今廚房與城市不再籠罩在煙霧中,火焰亦不再對易燃的房屋與城市構成常態性的威脅,且無需不斷地尋找薪柴。馴化火如同照料孩童般需要人工燃燒,工業火則不需要社會中大多數人的恆常照料。一旦過了其震撼波與濫用階段,這一轉型或許會為人類生活帶來一片舒適的時光。過去對火的繁瑣管理隨之消失,就如溫暖地區的廚房常與主屋分開,今日的能源來源亦遠離使用場所;與煩人的煙霧不同,無形的排放雲霧則充斥大氣層。開放火源,尤其在建築環境中,所帶來的危險亦已大為減少。

然而,火轉型亦付出了代價,某個特定的地區,會有某種類型的火發生,例如某些地區可能經常發生自然火,而其他地區則可能有由人引燃的馴化之火。農業中使用火(例如農田燒墾)會帶來不便和混亂,因此在現代農業中,選擇避免使用火,而以化學物質替代。然而,這些化學物質有可能對環境造成汙染(幾乎所有的防火劑都有致癌風險,這提醒我們,燃燒是生命世界的基本現象,而非外來的強加)。將火焰驅逐到野外和適應過野火的荒野,或許會讓地景變得不穩,並促使壞火蔓延。就像抗生素的發現,它本是人類進步的偉大工具,但過度使用、濫用之後,最終變得無效。化石燃料的過度使用,已經創造出火的有利條件,使得野火有了復歸的可能。每個人的選擇不僅影響自身或當地,也會隨著時間累積成更大規模的變化,並在全球範圍內產生影響。

書 名 | 火新世:人類如何鑄成烈焰時代,未來將燃向何方【全球火研究首席Pyne 經典作.重新定義這個時代——一部地球、人類、生態、氣候與火的共同演化史詩】

作 者 | 史帝芬.派恩(Stephen J. Pyne)

譯 者 | 林朝欽

出版社 | 野人出版

出版日期|2025 年 10 月

學習與火同行、適應火、對待火、分配火,即是選擇我們的未來