- 科技報導

- 焦點話題

文章專區

2025-11-15以資料管理連結海洋、生態與人文 綠島的長期社會生態核心觀測站

527 期

Author 作者

王家薰/中央研究院資訊科學研究所專案經理。高得愷/中央研究院生物多樣性研究中心資料管理專員。

.jpg)

圖一|綠島擁有豐富的珊湖礁海洋生態。(臺灣長期社會生態核心觀測綠島站 LTSER Lyudao)

綠島擁有豐富的海岸生態與廣闊的珊瑚礁聚落,每年吸引約30~40萬名遊客造訪,觀光業也因此成為當地最主要的經濟來源。然而,龐大的遊憩人潮也對環境與生態系統帶來壓力。如何在維持地方社會經濟發展的同時,讓生態保育得以真正落實,成為綠島亟需面對的課題。

在臺灣,社會經濟發展與生態保育之間經常存在拉鋸。若缺乏長期且有系統整理的背景資料(baseline),等到議題發生時再投入研究,往往已經緩不濟急,不僅難以取信於公眾,也使政策推動與保育落實更加困難。為此,國科會自然處自 2021年起開始,以核心設施的概念設置「臺灣長期社會生態核心觀測站」(Long-Term Social-Ecological Research, LTSER Taiwan),期望透過持續累積的科學資料,吸引更多學者研究並強化社會與生態的連結,為未來政府決策、公眾溝通上提供更堅實的基礎。

相較於全年承受觀光壓力的小琉球,或受交通與文化條件所限的蘭嶼情況不同;綠島的常住人口僅3000~4000人,觀光活動呈現明顯的淡旺季落差,因此保有一定的「喘息空間」。在此基礎上,結合中研院綠島海洋研究站既有的研究能量,綠島站於 2023 年設立,成為臺灣首座以島嶼永續科學為核心的長期觀測基地。

去(2024)年底,中央研究院「研究資料寄存所」(depositar)團隊拜訪設於中研院綠島海洋研究站的「綠島長期社會生態核心觀測平台辦公室」(以下簡稱綠島站),與該計畫長期駐點當地的博士李坤璋及研究助理苗馨尹交流,了解綠島站近年來貼近在地的研究資料蒐集與管理的實務經驗,在此整理報導。我們也邀請中研院生物多樣性研究中心研究助理,同時也是「臺灣長期社會生態核心觀測站」資料管理專員的高得愷一同撰文,介紹如何將資料管理融入研究流程,從資料清理、版本控管到上傳與應用,建構出可執行且持續運作的資料流。

看見陸地、聽見海洋 以珊瑚礁為中心的觀測資料

綠島站的研究與資料蒐集以珊瑚礁生態系為核心出發點。除了調查珊瑚與魚類的多樣性,研究團隊也透過水質感測器與溫度紀錄器,持續收集對珊瑚礁相當重要的環境因子。今(2025)年4 月,團隊進一步將兩座具網路連線功能、可即時分享數據的「海氣象觀測浮標」,分別設置於北側的龜灣與南側的公館樣區。浮標可即時回傳溫濕度、風速風向、光照與海水參數等數據,讓團隊隨時掌握海氣象條件與水流變化的動態(圖二)。

圖二|歷經層層關卡,於2025 年設置完成的「海氣象觀測浮標」。(李坤璋提供)

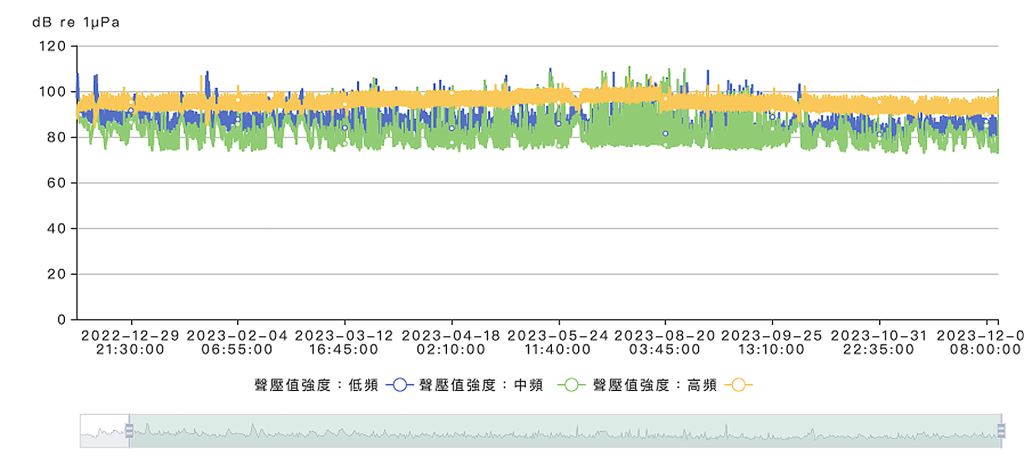

在觀察珊瑚礁的同時,團隊也持續關注陸域對海域的影響。由於珊瑚礁容易受到陸源(terrigenous)流入物質影響,因此須一併監測水質、森林生態與野生動物活動。研究方法除了傳統的生態調查,也結合聲學監測技術,例如在海洋方面,副研究員林子浩的「海洋生態聲學與資訊實驗室」負責水下聲學記錄,透過聲音資料觀測海底生物活動。健康的珊瑚礁往往充滿多樣的生物聲響,彷彿一座熱鬧的海底市集;同時團隊也透過聲景記錄人為環境音,例如船隻通過的干擾,或颱風來襲時水下噪音的變化(圖三)。

圖三|此圖示範透過LTSER 綠島站平臺,能取得2022∼2023 年的珊瑚礁水下聲景分析圖。(長期社會生態核心觀測– 綠島站)

在陸域部分,團隊則使用超音波與一般錄音設備,記錄蝙蝠與鳥類的聲音,補足對整體生態系的觀測與理解。這些資料的蒐集與分析,宛如為綠島拍攝一部長期紀錄片,逐步描繪出島嶼生態的變化與演進。

走進巷弄,連結在地社會文化

綠島放眼所及盡是旅遊相關產業,從租車、民宿到潛水與生態導覽等,旅遊服務幾乎涵蓋了居民生活的各個面向。除了觀光產業之外,島上尚有東部海岸國家風景區管理處、綠島鄉公所、人權園區、學校、機場與衛生所等公部門單位,共同構成島上主要的社會運作網路。

這樣一個以觀光產業為主的小型社區,島上的社會互動緊密,人際網路明確。針對這樣的社會結構,團隊在人文與社會面向的研究上,側重於深度訪談與在地觀察。這部分由中研院環境變遷研究中心助研究員袁美華的規劃與執行,研究團隊先蒐集過去的研究文獻、新聞報導、縣議會與綠島鄉民代表陳情案,再據此設計訪談綱要。團隊採深度訪談的方式,相較於問卷調查,更能在具體情境中捕捉脈絡,也更容易蒐集到地方利害關係人的經驗與觀點。

蒐集完成的訪談內容由團隊進行拆解與整理,並標注為研究者可進行跨國比較研究的 12 個Comparative Agenda Project 議題,以及 56 個民眾與機關單位關注的在地議題。這些議題涵蓋相當細緻,例如就醫距離、垃圾清運、政策規劃與溝通等層面,讓在地居民的心聲能有組織性的有所闡述的空間。而訪談資料皆經過去識別化處理,確保受訪者匿名性。這些資料已於「長期社會生態核心觀測站—綠島站」上公開,讓公眾能更清楚地理解綠島的發展脈絡與在地議題的樣貌。

此外,團隊也積極參與地方活動,例如每年3、4月在綠島天后宮舉行的媽祖聖誕慶典與扛佛祭典,以及9月舉辦的媽祖海陸祭,都能看到綠島站成員的身影。團隊成員不僅投入參與,也將拍攝的影像分享回社區。這樣的互動不僅加深了彼此的信任關係,也成為連結研究與地方的重要養分。

綠島在日治時期曾是漁業蓬勃的島嶼,島上過去設有魚貨加工場,將漁產品出口海外。然而近年漁獲量逐漸減少,因此綠島站團隊也與漁會及海漁基金會合作,協助推廣「卸魚申報 APP」,希望能逐步累積在地漁業活動的長期資料,並列入綠島站資料蒐集的範疇之一。不過,由於漁業資訊取得涉及多個主管機關,申請與整合過程相對繁瑣。綠島站也藉由政府設置浮魚礁的維修契機,倡議建立量化紀錄。除了可藉此評估漁礁設置的效益外,也能逐步累積漁業活動的長期監測資料。

資料管理流程的設計、治理與標準化

綠島站團隊特別感謝「臺灣生物多樣性資訊機構」(Taiwan Biodiversity Information Facility, TaiBIF)的協助。TaiBIF 團隊在綠島站起步階段就參與資料規劃,協助整合各研究團隊常用的資料標準。過程中,TaiBIF團隊先蒐集各團隊慣用的「原始表單」,再逐一比對並統整為共同欄位與命名規則,例如樣點名稱、地點代碼、時間與座標格式、物種名錄欄位等。

以地名為例,「流麻溝」不得同時出現「流麻溝/LMG/Liumagou」等不同寫法,以避免日後資料整併與查詢困難。這項「前處理的投資」對於多團隊、長期合作的研究而言至關重要,能有效降低後續資料整合的成本,也為長期資料管理奠定一致而穩固的基礎。

原則上,各子團隊負責依照訂定標準進行清整後上傳;綠島站資料總管負責統籌追蹤進度與品質檢視(例如格式合規、欄位齊備),必要時並予回饋修正。且為了兼顧學術發表與開放時機,內部共識為「資料蒐集完成後一年內完成上傳與保存」。

高得愷表示計畫團隊於初期建立資料管理流程時投入相當多心力,並經過多次討論與調整,逐步建立出有效保存、整合與再利用跨領域研究資料的架構。最終透過研究資料儲存庫(Research Data Repository)串連整體資料管理流程,使資料能夠即時更新與長期保存。

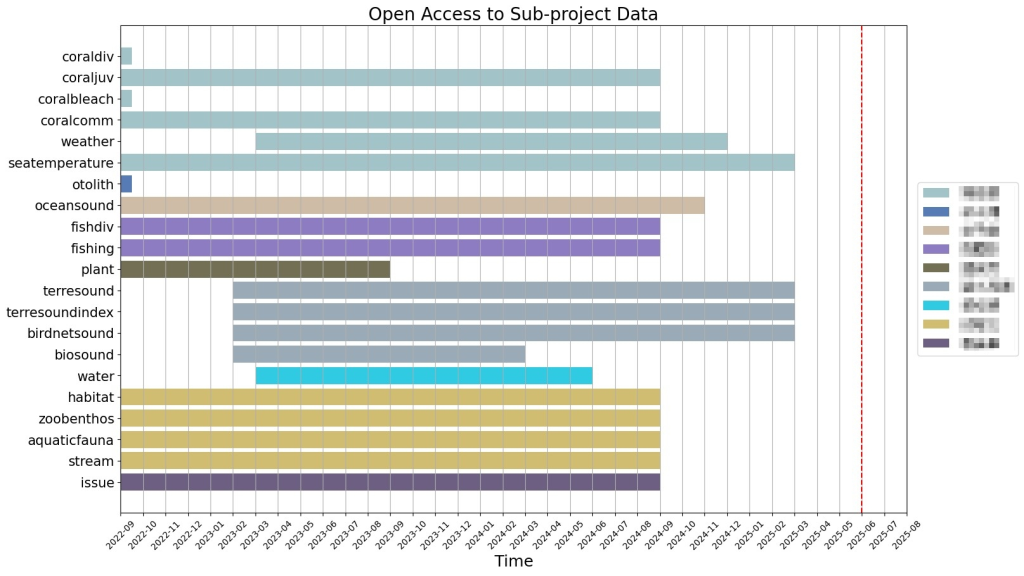

以綠島站為例,團隊資料管理員運用 Google Colab 建立並維護資料清理的腳本(script),並透過研究資料寄存所(depositar)的應用程式介面(application programming interface, API),讓資料從清理、上傳、管理分享都能與日常研究工作緊密結合。透過這些腳本,團隊就能即時檢視資料集內容、追蹤上傳進度與筆數,並將結果視覺化為甘特圖(Gantt chart),可用於報告與進度追蹤(圖四)。這樣的流程不僅節省時間,也確保所有團隊成員得以看到最新成果。

圖四|透過 API 資料分析追蹤團隊的資料收集進度。(高得愷提供)

身為資料管理者的得愷認為讓資料產出者能專注於田野調查與研究分析,而資料管理端則確保資料能即時清理、上傳並有效應用。這樣的資料管理流程,加強了資料管理人員、研究團隊與LTSER綠島網站視覺呈現上的協作。當資料經由腳本清理並上傳後,即時呈現在 LTSER 綠島站網站上,使研究成果從資料蒐集到社會應用的轉化更加順暢而具延續性。

打造下一個永續發展場域

從實務回望制度,除了仰賴政府單位的長期支持,更關乎如何讓資料得以持續保存、再利用與再詮釋,以展現島嶼永續發展的未來樣貌。綠島具備珍貴的珊瑚礁生態,LTSER 計畫長期累積的資料,讓這裡不只關注調查與監測,更著力於在地連結與研究、教育、公共議題的推動,期盼綠島成為永續發展與「自然解方」(Nature-based Solutions, NbS)的示範場域。

延伸閱讀

1. TSH臺灣永續棧(2024年07月26日)。離島給本島的啟示,從珊瑚保育到能源自主――【 LTSER綠島站】。環境資訊中心。https://e-info.org.tw/node/239577。

2. 臺灣長期社會生態核心觀測綠島站 LTSER Lyudao, https://reurl.cc/0W7QlK。

3. 長期社會生態核心觀測―綠島站,https://ltsertwlyudao.org/。