- 評論

文章專區

2025-10-01從雨林到都市,屈公病如何突破界線威脅人類?全球疫情趨勢與公共衛生新挑戰

670 期

Author 作者

趙黛瑜|中興大學微生物暨公衛所、合聘微生物基因體學程與醫學院。

Take Home Message

.近年來,因病毒突變與全球化流動,屈公病已從地方性疾病升級為影響全球性的流行病,且疫情持續升溫。

.屈公病患者會出現高燒、關節痛等症狀,許多人因此留下慢性關節炎等後遺症,儘管目前已有疫苗問世,但在治療與防治仍有限制。

.面對潛在屈公病疫情威脅,早期監測、社區病媒蚊控制與跨國公共衛生合作是防治的關鍵。

今(2025)年 7 月,中國廣東爆發屈公病(Chikungunya)疫情,短短數週內累積數千起病例,儘管臺灣目前未出現本土病例,但截至 8 月已累計 17 例境外移入個案。隨著國際往來頻繁,除了前往疫區染疫的風險外,若病毒傳播條件合適,也可能引發本土疫情。面對這樣的威脅,我們該如何防範?

全球屈公病大流行的起因與趨勢

屈公病是由屈公病毒(Alphavirus chikungunya)所引起的急性傳染病,最早在 1952 年從坦尚尼亞一位發燒病人的血清中分離出來,一般認為屈公病毒源自非洲叢林中。根據基因的相似程度可分為三種基因型,包括西非基因型、東/中/南非基因型(East-Central-South African genotype, ECSA),以及 1958 年在馬來西亞發現的亞洲基因型。一開始屈公病被認為是一種地方性疾病,然而密集的全球化貿易與旅行,使屈公病毒 ECSA 基因型自 2004 年開始出現明顯的跳島傳播現象,從東非經由貿易路線傳到多個印度洋島嶼,包括模里修斯及馬達加斯加等,進一步傳到印度及斯里蘭卡等亞洲地區。這次的跳島傳播使得病毒的外套膜(envelope)蛋白上產生明顯的突變,讓屈公病毒從原先主要透過埃及斑蚊(Aedes aegypti)傳播,轉為更容易傳播的白線斑蚊(Aedes albopictus)。目前 ECSA 基因型為全世界傳播最廣的基因型,包括最近在中國廣東省發生的疫情也是由 ECSA 基因型而起。

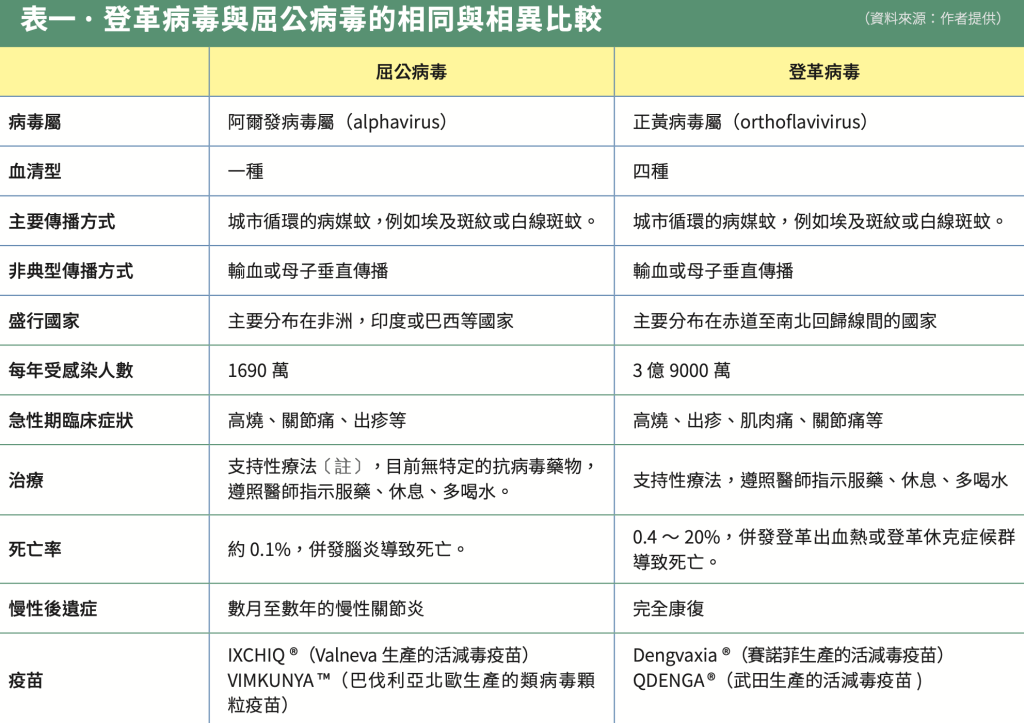

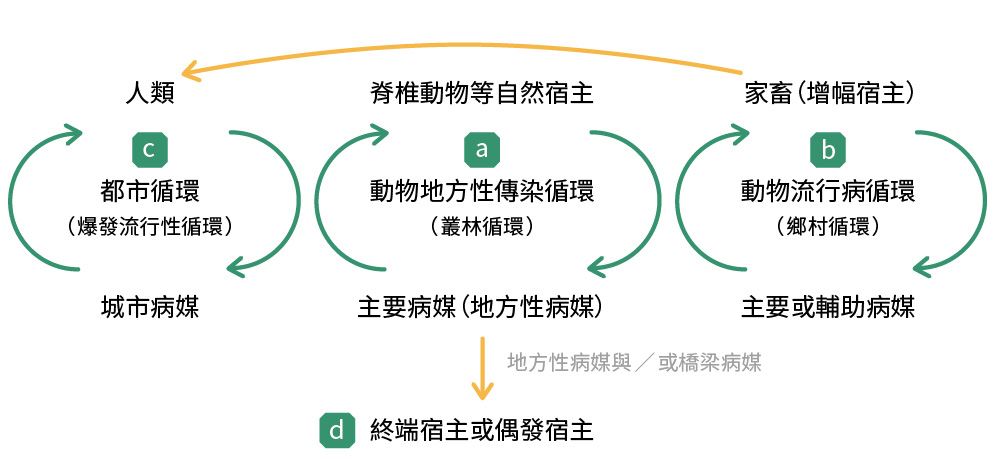

屈公病毒和登革病毒(Dengue virus)都是經由蚊子傳播的病毒(arthropod-borne virus, arbovirus),早期兩者分類同為黃病毒屬(Flavivirus),後來因為基因定序的發展,發現兩者的基因結構差異很大,因此進一步分類為不同的病毒家族(表一)。但兩者還是有相似之處,arbovirus 這類病毒最早存在叢林中的鳥類或哺乳類,例如猴子、猩猩等,藉由蚊子傳播,此傳播方式稱為動物地方性傳染循環(enzootic cycle)。然而,隨著雨林的砍伐與土地利用的改變,使人類的生活環境逐漸與野生動物的棲地重疊,讓叢林中的蚊子有機會叮咬人或圈養的動物,例如豬、牛、馬等,使病毒從動物地方性傳染循環演變為動物流行病循環(epizootic cycle),而人類的活動與全球貿易則進一步讓病毒有機會傳播並演化成藉由其他適合人類環境的蚊種,例如埃及斑紋或白線斑蚊等,進一步形成城市循環(urban cycle),此時就會發生人類感染病例與大流行(圖一)。事實上,大多數的 arboviruses 均以動物地方性傳染循環的型式存在不同的地理環境,目前只有少部分的病毒成功地突破障礙,造成人類的大流行,例如登革病毒、茲卡病毒(Zika virus)、西尼羅病毒(West Nile virus)、屈公病毒等。

支持性療法是指沒有針對該病毒的藥物,只能針對症狀進行緩解,並幫助身體自然恢復。

圖一|病毒在不同宿主與病媒之間的傳播循環模式

最初,病毒可能在野生動物之間透過蚊子等病媒傳播(a),隨後也可能擴散至家畜,進而放大疫情(b)。若病毒進一步傳入人類活動地區,則可能引發都市流行循環(c)。此外,部分動物或人雖然會受到感染,但因無法再傳播病毒,被稱為終端宿主或偶發宿主(d)。(作者提供)在叢林循環中有特定傳播的蚊種,這類蚊種只喜歡叮咬猴子或鳥類,但並不出現在都市循環中,這類蚊種有時會叮咬豬或馬等經濟動物,相反地城市病媒則是指出現在都市循環中的蚊種,以叮咬人為主,但不會叮咬猴子或鳥類等叢林中的動物。

在這過程中,氣候變遷更是加速讓已經進入城市循環的病毒有機會藉由埃及斑紋與白線斑蚊擴大版圖,進一步在溫帶國家流行。因此當我們在討論氣候變遷與病媒蚊的傳播時,大多著重在討論已經進入到城市循環的病毒,但其實更重要的是如何避免更多 arbovirus 從動物地方性傳染循環演變為流行病循環或城市循環。因此,如何保留更多雨林以發揮調節氣溫的功能,藉此減緩氣候變遷的速度以及降低 arboviruses 逐漸適應人類的生存環境,是人類的當務之急。

屈公病毒和登革病毒分屬不同病毒家族,且兩者在病毒結構上也完全不同,因此感染過後也不會有交叉保護的現象發生。登革病毒有四種不同的血清型,而屈公病毒只有一種血清型,因此登革病毒會在同一個地方重複流行不同的血清型,但屈公病毒在一個地方流行過後,通常要經過 5~7 年才會再次流行,這也是為什麼屈公病不像登革熱,每年都會出現較大規模的傳播。此外,屈公病毒和登革病毒雖主要皆經由病媒蚊傳播,但也可能經非典型的傳播方式,例如輸血或母子垂直感染,因此在大流行時若居住在疫區必須避免捐血或血袋最好經過篩檢。

經由蚊子叮咬後,臨床上急性期的屈公病症狀與登革熱沒有太大不同,都會有高燒、出疹與關節痛等症狀,因此要區別是哪一種病毒感染,就需要靠分子診斷方法偵測病毒的核酸。目前分子診斷技術雖然相當普及且準確率高,但在未開發國家或資源匱乏地區,甚至是在大流行時,仍會有力有未逮的情況發生,例如檢測時間長、技術人員短缺等。因此有些研究試圖開發快篩試劑,但由於屈公病的流行週期在同一地區為 5~ 7 年,因此不同廠商開發的快篩試劑的準確度有待評估。除了偵測病毒核酸之外,偵測 IgM 抗體的產生也可協助診斷是遭哪一種病毒感染,尤其是當核酸檢驗為陰性時。民眾若曾前往疫區或有發燒等症狀,最好告訴醫師,經由防疫單位進行確診,勿任意使用未經主管機關驗證的快篩試劑進行篩檢。

屈公病與登革熱在急性期的臨床症狀雖然都有關節疼痛,但登革熱康復後不會有慢性關節炎的現象。反之,大約有 20~ 70%的屈公病患者會有三個月至數年的慢性關節痛的後遺症,詳細的分子機制仍不清楚,但可能與病毒反覆在關節組織中的巨噬細胞(macrophage)中複製,釋放不同的細胞激素造成發炎反應有關。雖然目前巴西已有大型的臨床實驗希望能進一步了解屈公病毒如何誘發免疫反應,進而導致慢性關節疼痛的分子機制,但因個體差異,因此需要更多研究才能了解背後的機制,進一步找出合適的臨床藥物。

屈公疫苗或藥物研發進展

針對屈公病,目前有兩款疫苗藉由「流行病預防創新聯盟 」(Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI)的資助已在歐盟與美國上市,包括 IXCHIQ® 的活減毒疫苗與 VIMKUNYA™ 的類病毒顆粒(virus-like particle)疫苗,兩者均是透過產生的中和抗體效價(titer)來預估保護力,因此實際應用在爆發流行時的保護力仍待評估。這兩款疫苗目前作為旅行用疫苗,建議赴疫區前施打,但能否預防慢性關節痛仍未知。且值得注意的是,IXCHIQ®透過刪除病毒非結構蛋白 NSP3 其中的 60 個胺基酸來降低複製效率以達到減毒,未減少關節炎風險,因為有高達 18%的人施打完疫苗後有關節痛的嚴重副作用。加上目前也出現多起嚴重不良事件,因此在今年 8 月剛被美國食品藥物管理局(U.S. Food and Drug Administration, FDA )取消在 60 歲以上長者的使用許可,且需標示警語。

屈公病的公共衛生與防治

屈公病毒和登革病毒均是經由蚊子傳播,因此按照防治登革病毒的方式進行病媒蚊防治就足以控制屈公病毒,但為何屈公病毒仍在中國廣東或其他地方爆發疫情?以今年廣東屈公病疫情為例,一開始在佛山市的幾個小區發生,病人皆經由實驗室診斷確診,但因為症狀均屬發燒等輕微症狀,沒有嚴重病例,因此輕忽了疫情的控制。再加上當地原本就有病媒蚊,因此很快就從小區擴散到全市,且因為病人快速增加,診斷試劑很快就不敷使用,無法快速診斷病人並加以隔離,也是造成後續疫情失控的原因之一。星星之火可以燎原,中國這次疫情也提醒臺灣,早期監測、找到社區裡的傳播群聚並加以控制的重要性。

對於是否應廣泛施打疫苗來預防屈公病疫情,根據去(2024)年發表在 《自然醫學 》 ( Nature Medicine)期刊上的報告顯示,假設疫苗能降低接種者發病的保護力為 70%,完全不被感染保護率為 40%,那麼在病毒流行地區為 50%的12歲以上人口接種疫苗,每使用十萬劑疫苗即可避免 4436 例感染、17 個重症和 0.34 例死亡案例。不過,此建議是針對屈公病毒流行的國家,例如巴西或印度。對於大多數非流行區,若透過施打疫苗當作工具來控制疫情,則可能因此忽略病媒蚊的控制,導致控制了屈公病毒,卻造成登革病毒大流行,因此最佳防疫策略還是加強監測體系與防蚊。

防疫屈公病 從你我開始

叢林中的野生動物帶著各式各樣的病原體,有些已經演化成地方性流行。因此民眾出國旅遊前,可先參考疾管署網站,了解當地是否有流行病發生,也可到住家附近的家庭醫學科詢問是否有相關疫苗能預防接種,並帶上防蚊液以避免被蚊蟲叮咬,確保自身的健康與安全。

延伸閱讀

1. Ribeiro dos Santos, G. et al. (2025). Global burden of chikungunya virus infections and the potential benefit of vaccination campaigns. Nat Med, 31: 2342–2349.

2. FDA. (2025 August 22). FDA Update on the Safety of Ixchiq (Chikungunya Vaccine, Live). U.S. Food and Drug Administration. https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/safety-availability-biologics/fda-update-safety-ixchiq-chikungunya-vaccine-live