- 封面故事

- 2025年

- 670期 - 科技考古(10月號)

文章專區

2025-10-01古代人類長怎樣?結合科學、文化與藝術的顱面復原

670 期

Author 作者

邊鈺皓|法醫人類學家,在博物館專門看骨頭,日常工作是幫先民寫履歷。

Take Home Message

.若想了解古代人類的長相,第一步是修復顱骨,接著再透過不同方法了解軟組織的厚度與排列,最終才能推測出大致的臉部樣貌。

.顱面復原技術可分為以統計數據為基礎的組織厚度法、以解剖學知識為基礎的肌肉解剖法,以及綜合兩者優勢的曼徹斯特法。

.以大坌坑人為例,除了透過科學方法復原骨骼和肌肉之外,還可從臺灣地理得知他們可能曝曬於強烈陽光與海風中,因此膚色較深、髮質較乾。

從古埃及的法老王圖坦卡門(Tutankhamun)到英格蘭國王理查三世(Richard III),從百萬年以前的古人類到數年前的懸案死者,當我們在博物館裡看到一張張復原頭像時,你是否曾好奇,科學家究竟是如何從森森白骨中「看」出他們的容貌?這些臉孔是否真的是他們的真實樣貌?

顏面復原的歷史

在19世紀之前,人們對於這些「消失的臉孔」的追尋主要仰賴藝術家的想像與技巧。藝術家憑藉著對於人臉結構的理解以及藝術手法,將一顆顆顱骨轉化為一副副具象的臉孔。然而這樣的復原技術缺乏標準,所產生出來的結果也高度依賴復原者個人主觀判斷 , 因此經常被質疑準確性。

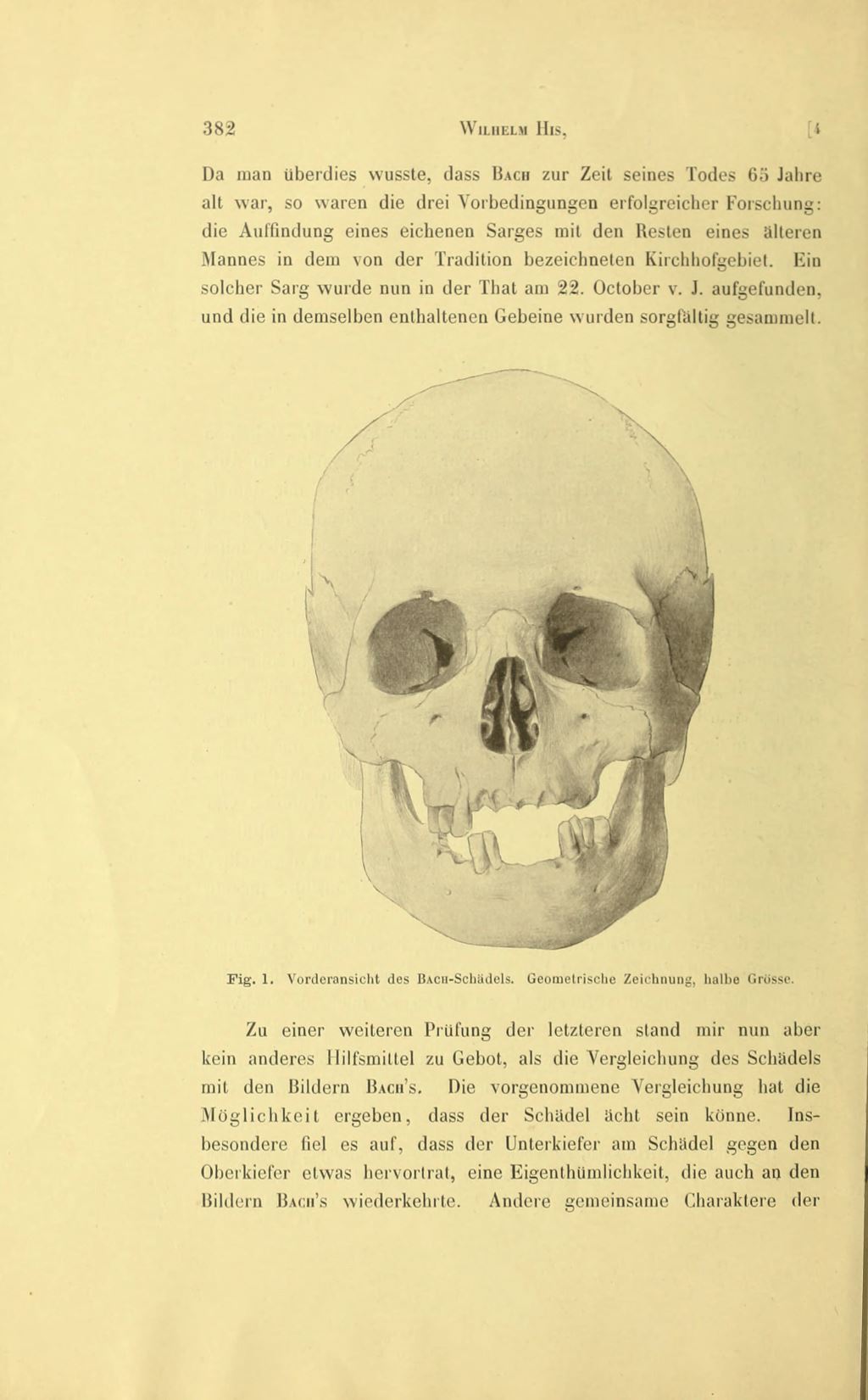

直到19世紀後期,德國解剖學家、人類學家韋爾克(Hermann Welcker)透過記錄屍體的一系列軟組織深度而開啟了系統化的復原技術。其中,由瑞士解剖學家希斯( Wilhelm His, Sr.)在1895 年針對疑似著名作曲家巴哈(Johann Sebastian Bach)的顱骨復原像即為最具代表性的例子(圖一)。然而由於當時的研究資料與成果有限,操作者的主觀臆測仍然對於顏面復原的成果有著極大的影響。

圖一|疑似巴哈的頭骨

(His 1895, Wellcome Collection)隨著資料不斷累積,體質人類學與法醫人類學的研究進展為顏面復原技術帶來更穩固的科學基礎。美國體質及法醫人類學家克羅曼(Wilton Marion Krogman)即對於顏面復原提出了相對應的作業流程及正確性的檢測報告,並對於顏面復原中的各部位,例如眼球與眼眶的關係、鼻尖的形狀、耳朵的位置、長度以及嘴巴的寬度等配置提出了初步的看法。至此,開啟了一系列體質及生物人類學家對於五官與骨骸關係的研究,為後續顏面復原的方法奠定理論基礎。

為面孔準備畫布

人類的軟組織(例如皮膚與肌肉)會隨著時間腐爛,骨骼則相較之下可以保存較久。然而多數情況下,無論是考古發掘出土或是刑案現場,這些顱骨往往因為土壤擠壓、風化侵蝕、動物啃咬或其他人為因素而碎裂。顱骨復原的過程就像在作畫一樣,也需要一張好的「畫布」。這張「畫布」如果不完整或扭曲變形,就會影響最終面貌復原的精準度。因此在最一開始,修復出一顆完整、沒有變形的頭顱成為了至關重要的第一步。

一般來說,顱骨的修復主要仰賴專業人員像拼圖一樣,一片一片地將碎裂的顱骨用特殊的黏著劑固定。缺失的部分傳統上會依照需求,以石膏、調和蠟、塑型黏土或 3D 列印(3D printing)模件填補。近年來,隨著3D技術的發展,也逐漸開始利用專業軟體配合大數據來模擬重組,或利用顏面的對稱性來重建缺失部位。

隨著顱骨修復完成,科學家會開始進一步重建臉部外觀。多數情況下,研究人員不會直接在原始骨骼上進行操作,而是先利用電腦斷層(computed tomograph, CT)掃描或 3D 掃描等技術重新輸出一個等比例的顱骨模型。這樣不僅能保護珍貴的原件,也大大提升操作的靈活性與可重複性。這個複製出的顱骨,就像是畫家準備好的一張畫布,等待著一張面孔被重新繪製出來。

然而這個「畫」並不是隨心所欲的自由發展,顏面復原是一項結合了解剖學、人類學與藝術的跨領域技術。核心原理在於:

● 顱骨的形狀與結構是提供我們面部輪廓的主要基礎。

● 雖然個體間略有差異,但每個人軟組織的位置與生長模式是有規則的。

因此,透過特定方法來模擬肌肉等軟組織的厚度與排列,研究人員們即可大致推測出面部的樣貌。……【更多內容請閱讀科學月刊第670期】