- 封面故事

- 2025年

- 669期 - 毛毛的(9月號)

文章專區

2025-09-01羽毛的秘密 從恐龍遺緒到天空舞者的詩意設計

669 期

Author 作者

黃貞祥 | 清華大學生科系副教授,來自馬來西亞。粉專「GENE 思書齋」齋主。

Take Home Message

• 1996 年,科學家於中國遼寧挖出中華龍鳥化石,發現化石上的中華龍鳥身上帶有著毛,從此改寫鳥類演化的歷史。

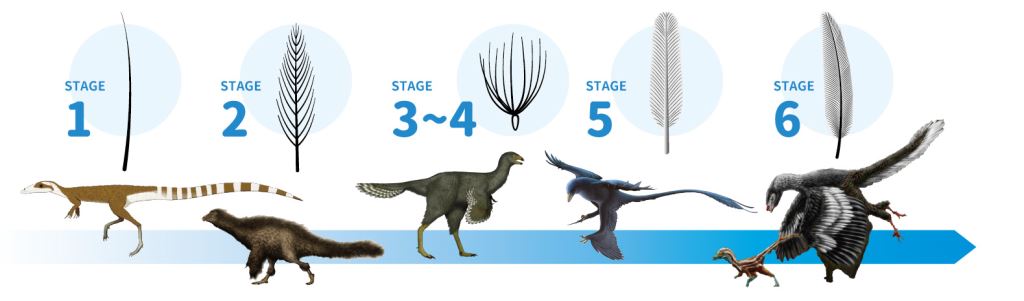

• 羽毛演化可以分為六大階段,從細如毛髮、不具分岔的毛到天上出現會飛行的不對稱飛羽,這段演化歷程,分別在中華龍鳥、北票龍、尾羽龍、小盜龍和始祖鳥等化石中找到證據。

• 羽毛是鳥類的多功能奇蹟結構,不僅支撐精密的飛行控制,還具備保暖、防水、靜音與社交訊號等多重功能,對牠們的生存與行為模式至關重要。

羽毛,是自然界最細膩也最耐人尋味的創作之一。它輕如鴻毛,卻承載著億萬年的演化記憶;它飛翔於天際,卻扎根於恐龍的身體。羽毛不僅是鳥類飛行的象徵,更是生物演化巧思的結晶。從遠古時代的恐龍,到今日高空盤旋的老鷹,羽毛見證了地球生物演化的跌宕起伏,訴說著生命如何一次次突破環境桎梏,鑄造出飛向天際的希望。

毛毛的恐龍 一場毛的演化

1996年,在中國遼寧一片靜謐的白堊紀(Cretaceous)頁岩中,科學家在此處發現了震撼世界的中華龍鳥(Sinosauropteryx)化石(圖一)。那隻恐龍非但保存完好,更在骨架周圍清晰可見細緻的羽毛痕跡。這個發現如同在科學界投下一顆震撼彈,從此,羽毛不再只是鳥類的專利,早在鳥類誕生之前,便已在某些獸腳類恐龍身上悄然萌芽,點燃了飛向藍天的演化火種,也改寫了我們對演化歷史的基本認知。

.jpg)

2017 年,科學家將 1996 年挖土出的中華龍鳥化石(左)透過化石及計算,將華龍鳥重新上色(右),重建中華龍鳥腹部的橫切面(右上)。(Smithwick et al., 2017)接下來的幾年間,小盜龍(Microraptor)(圖二)、尾羽龍(Caudipteryx)、伶盜龍(Velociraptor)等一連串帶羽恐龍化石陸續出土。牠們有的體型修長、有的四肢靈活,甚至擁有與現代鳥類幾無二致的不對稱飛羽,具備部分滑翔的潛能。這些令人目眩神迷的化石證據如雪片般湧現,不但一舉推翻過去「羽毛只屬於鳥」的舊觀點,更讓學界逐步建立起「鳥類起源於恐龍」的主流論點。牠們的存在,如同一串串演化的腳印,讓我們回望地球生命過去的樣貌時,更加清晰而有力。

圖二 | 模擬小盜龍樣貌的模型與化石,圖中尺標皆為 5 公分。(Dennis Evangelista, et al., 2014;David W. E. Hone, et al., 2010)更令人驚奇的是,這些恐龍的羽毛多數無法用來飛行。牠們明顯缺乏足夠的飛行肌肉與胸骨構造。因此羽毛的初始功能,極可能並非為了飛翔,而是用於保溫、展示、偽裝、求偶甚至溝通等多樣用途。從熱能調節到社會行為,羽毛的多功能性遠超我們的直覺想像,也突顯了天擇如何將一個結構不斷改造,發展出層層疊疊的新功能。

三點之間的羽化之路——恐龍羽毛的構造與功能演化

根據形態學、胚胎學與基因演化的綜合研究,羽毛演化可分為六大階段,每個階段都伴隨著結構上的創新與功能上的拓展(圖三)。第一階段,是如細管般的單一中空結構,猶如柔細的毛髮,不具備分支。這些原始羽毛主要作用在於保溫,協助恆溫調節――這類構造可在早期獸腳類恐龍中華龍鳥身上見到。牠們身披類似絨毛的簡單羽毛,分布於背部與尾部,彷彿毛毯覆蓋,顯示這些小型掠食者即使尚未飛翔,也已經有對熱量保留的進化需求。這些羽毛如同地球早晨薄霧中初現的細絲,是恐龍體溫穩定的第一道屏障。

圖三 | 圖中恐龍非原始比例,僅供參考。

(PaleoNeolitic, UnexpectedDinoLesson, Fred Wierum, Durbed, wikiemedia commons;Smithwick et al., 2017)進入第二階段,羽毛開始出現羽支,讓原本單調的羽毛逐漸立體化,外觀如刷毛般繁複,提升了表面積與視覺效果,也進一步強化了保溫效率與體表訊號。這類羽毛在北票龍(Beipiaosaurus)等大型恐龍身上被發現,牠們的羽毛粗壯且外放,可能不具飛行能力,但顯然承載了展示與威嚇的功能。牠們彷彿披著生物演化初期的舞衣,於林間曠野間踏出求偶與競爭的第一支舞碼。

第三與第四階段是羽毛細緻結構誕生的關鍵。羽支之間進一步分化出羽小支,並長出羽小鉤,使羽支能彼此鉤合,形成緊密羽片。這種結構讓羽毛具有更強的整體性與空氣阻力調節能力。例如尾羽龍(Caudipteryx)雖未具飛行能力,但尾部羽毛呈扇形排列,具有羽小鉤的跡象,顯示牠可能在求偶時使用尾羽進行展示,類似現代孔雀的羽扇舞。此階段的羽毛像是一幅工藝精巧的天然編織,編入了物種間競爭與吸引力的策略。

來到第五階段,非對稱的飛羽登場,這是飛行能力的重大突破。不對稱羽毛在羽軸兩側分布不均,讓空氣在拍動翅膀時產生升力與推進。小盜龍(Microraptor)正是這一階段的化石明星。牠具備四翼配置,前後肢皆生羽,尾巴也具羽扇,形成罕見的多翼飛行構型。雖非典型飛行,但牠已具備滑翔能力,足以從樹梢俯衝、在林間穿越,為地面掠食者帶來甩尾脫逃的機會。牠的羽毛雖多為對稱型,但已顯示出向真正飛羽邁進的趨勢,是演化試圖「試飛」的實驗品。恐龍的飛羽應該是現代鳥類飛羽的直接祖型,在結構上已相當先進,但氣動學與耐用性上可能仍屬「原始版」,隨著演化才逐步達到現代鳥類的精密水準。

最後,第六階段的羽毛終於臻至完備。 始祖鳥(Archaeopteryx)擁有明顯不對稱飛羽,羽軸強韌、羽小鉤鉤合緊密,翅膀結構類似現代鳥類,具短距離主動飛行的潛能。雖仍保有牙齒、爪與長尾這些恐龍祖徵,但牠已踏上飛行之路,是恐龍與鳥類間的關鍵中介者。始祖鳥身上的羽毛不僅限於翅膀與尾部,甚至身體多處也覆有羽毛……【更多內容請閱讀科學月刊第669期】