- 封面故事

- 2025年

- 668期 - 不停觀看(8月號)

文章專區

2025-08-01大腦中的影像世界:心像與心盲症

668 期

Author 作者

徐慎謀 | 目前任職於臺灣大學身體心靈文化整合影像研究中心

Take Home Message

• 心像是由大腦在無外部刺激下,透過自主或非自主所產生的想像畫面,其中畫面的產生主要涉及大腦視覺系統的反向處理路徑,並從額葉出發,透過與頂葉、顳葉、邊緣系統與視覺區的協作,重新構築視覺地圖,讓心像具有類似真實感官的生動體驗。

• 有些人無法「看見」心像,這個症狀稱為「心盲症」。目前科學界對於心盲症的成因提出多種可能理論,較符合現有證據的解釋是心盲症患者可能缺乏自主心像,但具有非自主心像。

• 心像可能讓人難以區分現實與想像中的畫面,與許多心理健康疾病相關;但另一方面,在適當引導下,心像也具備強大的治療潛力。未來研究仍希望探索心像與神經機制、幻覺、意識的關聯,更全面地研究心像與心智領域。

請你閉上雙眼試著想像你最親近家人的臉。

你看見的是整體臉部輪廓,還是更細膩的表情――眉毛的角度、嘴角的起伏、眼神裡的光?這些影像是模糊還是清晰?或者你什麼都「看不到」?

這種透過想像而喚起的心中影像,在科學界中稱為心像(mental imagery),無需透過實體感官經驗,就可以在沒有直接外部刺激的情況下,產生ㄧ種「歷歷在目」、類似感官的體驗。這些影像可以是自主、有意識地形成,也可以是非自主性形成,像是透過環境、場景、內在的情緒狀態或自發性神經活動而產生獨立於意識之外的心像,夢境或許就是最普遍的非自主心像。大腦在無意識狀態下會構建精細生動的感官體驗,電影《全面啟動》(Inception)正是透過心像來詮釋夢境與現實的界線,故事描述主角進入他人夢境、操控了場景,並操控心像改變他人在現實中的行為,模糊了感知(perception)與想像的界限。儘管電影的概念為虛構,它仍點出了一個大哉問:為何心像能夠帶來如同真實感官般的經驗,甚至讓人混淆現實與想像的界線?

心像的特殊性,長久以來吸引了哲學家、心理學家以及神經科學家的關注,他們思索著心像的本質究竟是什麼?大腦如何產生心像?這些在腦中的畫面又如何影響我們的生活?雖然對大多數人而言,心像是我們最常見的內在體驗,但有沒有可能有些人完全沒有產生心像的能力?要回答這些疑問,第一步,我們得先學會如何量化並測量這些只存在於我們內心的影像。(心像包含了五種感官:視覺、聽覺、觸覺、嗅覺和味覺,因篇幅有限,本文僅針對主導人類感官的視覺探討。)

你我內心影像的量度

目前科學家主要利用四種方法來量化心像,分別如下。

1. 問卷調查:常見的視覺心像生動性問卷(vividness of visual imagery questionnaire, VVIQ) 包含一系列問題。例如請受試者想像日出,或回憶經常光顧的店面,並在標準化量表上主觀評估他們心像的生動性和清晰度。

2.行為測量:透過一些精心設計的實驗,測量受試者對心像掌握的準確度和反應時間。物體心像實驗就要求受試者在心像的幫助下回答一些問題,像是「榛果和核桃哪個更大?」若要研究心像的空間性,實驗就會涉及立方體旋轉、心理地圖導航或三維物體變換等。

3. 生理指標:也就是身體對心像的反應。例如受試者聆聽富含視覺細節的恐怖故事時,皮膚電導性會增加,反映了視覺心像的介入。

4. 神經影像:當代神經影像方法,例如功能性磁振造影(functional magnetic resonance imaging, fMRI)等,能幫助我們揭示心像如何誘發大腦的反應,容許直接「解讀」心像運作的機制。

這些對心像的測量方式不僅揭示了心像真實存在,也進一步引發更深的問題――心像所喚起的影像究竟是圖像性的呈現,還是如語言般的符號?從1970 年一直到2000 年,心像本質的爭論主導了心像的研究。爭論焦點在於「大腦用什麼形式來表達心像」。由於許多日常資訊都以符號化、類似語言的格式編碼,有沒有可能這就是心像的格式?但這是唯一的表達格式嗎?心像有沒有可能保存了感知物體的空間結構和視覺特徵,因此是一種圖像式的心智編碼?

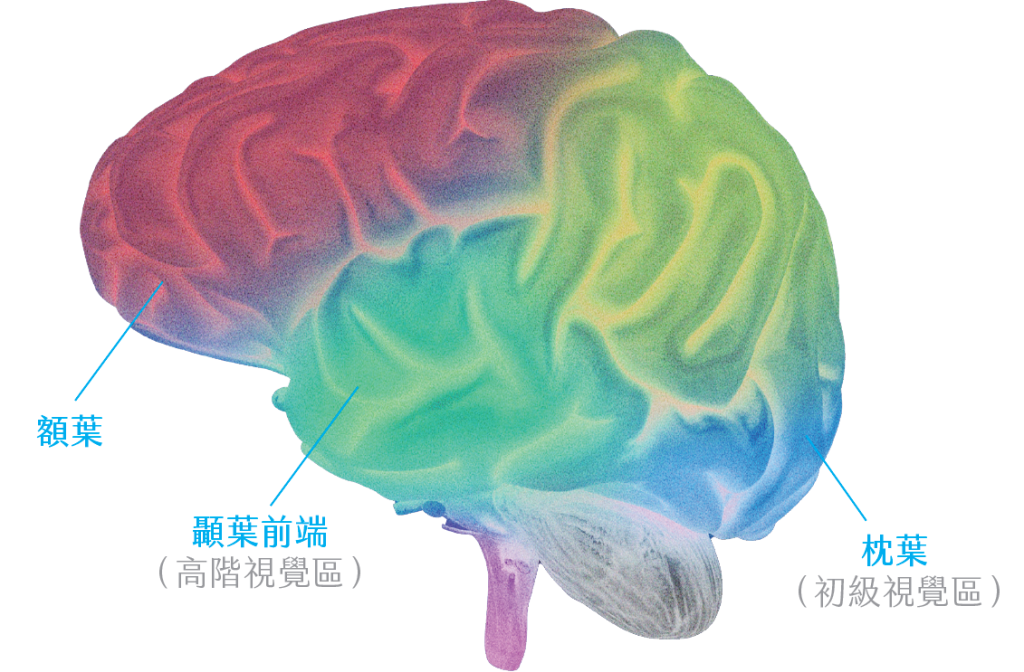

圖一不過近期愈來愈多的證據支持圖像式的說法, 科學家透過神經造影證據發現, 當人們在腦海中想像出物體時,初級視覺區(primary visual cortex)會變得活躍(圖一)。初級視覺區是第一個接收來自眼部視覺訊號的大腦區域,它就像一張活生生的視覺地圖。當我們觀看外在世界時,視網膜上的空間訊息會在初級視覺區中以相對應的方式編排。換句話說,就是視網膜和視覺皮層上的訊息維持著空間上的拓撲關係。因此研究發現當人們透過腦海想像,初級視覺區域會變得活躍,說明心像產生時,大腦正在重新繪製一張視覺地圖。更令人驚訝的是,若研究人員用觀看真實圖像時所得到的大腦數據來訓練模型,訓練後的模型將能準確預測參與者稍後在腦海中想像的畫面。這項證據揭示心像和實際視覺感知使用相似的神經模式,更支持了心像是圖像式的觀點。說到這裡,哲學家、科學家對心像的提問似乎被一步步解開,所以心像究竟是如何產生的呢?

內心影像製作中心像的腦神經運作機制

人類視覺系統如同一條精密的處理流水線,流水線最底層的,是位於枕葉(occipital lobe)的初級視覺區,它對影像的細節相當敏感。循著流水線而上,會是位於腹側顳葉(temporal lobe)的高階視覺區域,此區域負責處理影像的內容,而非其中的細節;最後,流水線的最高層,便是顳葉前端一直到額葉區域(frontal lobe),它們負責將原始視覺資料轉化為概念和抽象性的編碼。

.jpg)

圖二 | 左圖為一般由下而上的視覺感知過程,右圖為視覺心像產生時,資訊流向完全逆轉成由上而下的過程,也因此被描述為「反向視覺」(vision in reverse)。(作者提供)這些流水線中的大腦區域又在想像畫面的過程裡扮演什麼角色?目前科學家認為當產生心像時,資訊流向完全逆轉成由上而下(圖二),不同於上述由下而上的視覺感知過程。科學家發現心像的產生始於額葉區域──它負責啟動想像的意圖與目標,進而引發一連串的大腦協作。首先,額葉區域會與負責注意力和空間處理的頂葉區域(parietal lobe)協作,建構出心像的空間框架。同時,與想像內容相關的資訊或記憶,會從顳葉區域以及邊緣結構(limbic system)中提取出來,提取出的資訊或記憶將會決定我們的想像內容。接下來,高階視覺區域將賦予心像獨特的「視覺感」,藉由與初期視覺區域的神經互動,心像被添加了更為生動精確的細節。就這樣,我們透過想像產生的畫面一步步被建構出來。那麼,這些建構出的畫面會不會突破夢境或虛擬的界線,影響我們現實的生活?

心像:是心魔也是良藥

心像如同雙面刃,尤其是非自主心像其實對心理健康有著負面的影響。臨床研究顯示,許多不同的心理健康疾病都與心像有關。經歷心理創傷事件後而罹患創傷後壓力症候群( posttraumatic stress disorder, PTSD )的患者,例如車禍倖存者可能重複經歷撞擊感覺和玻璃破碎的畫面;罹患強迫症( obsessive-compulsive disorder, OCD)的病人可能會產生受汙染的蛆蟲鑽進他皮膚的心像,因此他會覺得很髒,產生反覆清洗的行為;害怕公開演講的社交恐懼症(social phobia)患者,可能會在腦中想像自己面紅耳赤、大汗淋漓,在聽眾面前的影像。其他例如思覺失調症(schizophrenia )和帕金森氏症(Parkinson's disease)等皆可能產生非自主的心像,導致心像與現實之間的界線變得格外模糊、無法區分。

另一方面,儘管心像的陰暗面令人沮喪,但心像本身其實蘊藏著強大的治療潛力。如果生動、侵入性的影像導致心理障礙,那麼刻意培養的正面心像正恰恰能夠成為心理絕佳良藥。研究發現在適當的導引下,想像鎮靜的場景可以幫助調節內在情緒,改善睡眠品質。

心盲症:當心像陷入黑暗

如果心像能成為心魔,那麼無法產生心像的人,是不是就不會受心像所苦?心盲症(aphantasia)或許能帶我們一窺這個提問的答案。

心盲症的發現可追溯至英格蘭科學家高爾頓(Francis Galton)在1880 年的開創性研究――著名的「早餐桌調查」,高爾頓邀請了參與者(多數為科學家)想像自己的早餐桌,並評估這些畫面在他們腦中的清晰度。高爾頓驚訝地發現有一群人什麼都「看不到」。有趣的是,高爾頓的表兄、著名的生物學家達爾文(Charles Darwin) 則成為當中一個極端的反例, 他表示「早餐桌影像在我面前如同照片般清晰。」對於那些看不到早餐桌的現象,科學家借用了古希臘哲學家亞里斯多德(Aristotle)對心靈之眼phantasia的稱呼,並加上前綴ā創造出「aphantasia」一詞表示心眼的缺失。因此在概念上,心盲症泛指缺乏產生心像的能力。

目前科學家提出了四種可能的理論解釋心盲症,分別如下。

● 心盲症患者可能有著相同的心像體驗,但使用異於一般人的方式描述,或許他們對於什麼是「心像」有著不同的詮釋。

● 心盲症患者實際上有心像,但無法藉內在辨識出來,也就是對自己的心像「視而不見」。

● 心盲症患者可能缺乏自主心像,但仍然具有非自主心像。

● 與前一個觀點相反,也有人認為心盲症患者同時缺乏自主與非自主的心像。

由於心盲症者極具說服力的第一人稱敘述,加上愈來愈多的行為和生理資料,使得前兩種解釋漸漸地站不住腳。最新的神經科學研究更顯示,相較於第四種解釋,第三種觀點較符合現有的證據,也就是心盲症患者可能缺乏有意識的心像體驗,但仍然擁有非自主的心像。首先,許多心盲症患者仍具有豐富、生動的視覺夢境。此外,研究顯示心盲症患者若試著產生視覺心像,他們的大腦視覺區域活化程度其實與一般人相仿,顯示了心像存在的可能性;但由於大腦網路之間的連結度較低,造成患者無法產生自主心像。

心盲症似乎相當常見,影響大約1 ~ 6% 的人口。在性別上並沒有明顯的差異,但目前研究發現可能跟遺傳有關,像是患者的手足同樣患有此症的可能性,大約是一般人的十倍。值得一提,從事數學、運算和科學領域工作的人中,心盲症的比例偏高。從心盲症對日常生活或心理健康的影響程度來看,似乎並不足以被歸類為心理疾病。甚至心盲症患者反而會因缺乏心像,而不易被困在焦慮或創傷循環中,成為真正的「活在當下」。

心像的未解之謎

透過對心像的了解,我們得以窺探想像與感知、心智運作和心理健康之間的複雜關係。然而,即使科技與理論已走到今日,許多有趣的問題仍懸而未決。例如,自主與非自主心像涉及相同的神經運作機制嗎?心像與幻覺的界線又在哪裡?心像和意識的關聯是什麼?它與真實感知有何不同?此外,心盲症是否存在不同的類型?它與非自主性心像是否有關聯?

最後,雖然目前的心智理論認為心像在許多認知功能中扮演重要的角色,例如處理資訊、獲取資訊以及理解能力,但心盲症患者的存在挑戰了這一假設,迫使我們重新思考,或許心像不是唯一的編碼格式,人類的感知體驗存在著非心像的呈現形式。這些種種問題,等待著來自不同領域的對話以及資料的整合,從個人報告、行為測試、大腦影像數據,到遺傳資訊,如此,我們才可能揭開心像乃至心智的神祕面紗。

延伸閱讀

1. Pearson, J, et al. (2015). Mental Imagery: Functional Mechanisms and Clinical Applications. Mental Imagery: Functional Mechanisms and Clinical Applications. Trends in Cognitive Sciences 19(10), 590-602.

2. Zeman, A. (2024). Aphantasia and hyperphantasia: exploring imagery vividness extremes. Trends in Cognitive Sciences 28(5), 467-480.