- 封面故事

- 2025年

- 668期 - 不停觀看(8月號)

文章專區

2025-08-01觀看不等於感知,感知不等於記憶,記憶不等於真實

668 期

Author 作者

曾祥非 | 臺灣大學心理系應用認知神經科學實驗室。潘亭杉 | 臺灣大學心理系應用認知神經科學實驗室與倫敦大學學院人機互動碩士班。

Take Home Message

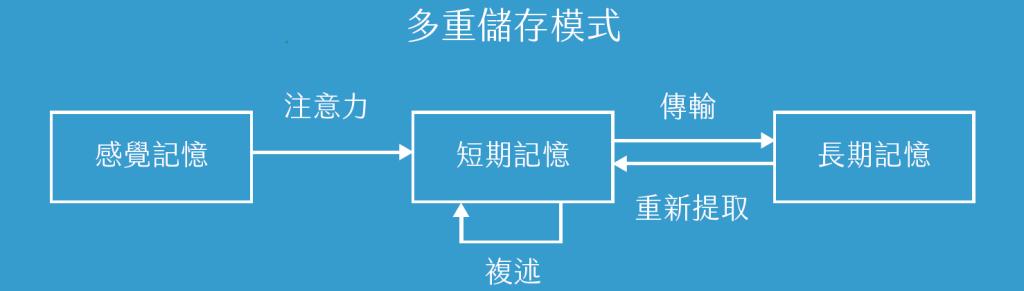

• 從觀看影像到成為你的記憶,過程中會經過兩道關卡,注意力與短期記憶,最終才抵達長期記憶。

• 短期記憶的容量非常有限,大腦會自動選擇對我們有意義的資訊,並將這些有限的資訊儲存到長期記憶中。長期記憶以分散的方式遍布於大腦中,如此不僅可以避免當單一細胞受損時,記憶消失的風險,同時也有利各個記憶的串聯與使用。

• 你相信你的記憶嗎?心理學家洛夫特斯在1970 年發現,當受試者觀看兩輛車子對撞的影片後,受試者會因提供的文字敘述不同而對影片的詮釋有所不同。如此證實大腦會透過加工、再製,讓我們擁有非客觀性紀錄的主觀記憶。

我們的眼睛每天接收數以萬計的視覺資訊,從清晨睜眼看見的陽光,到夜晚閉眼前最後一眼看到的手機螢幕。然而,面對如此龐大的視覺資訊洪流,我們大腦處理的能力其實十分有限。那麼,是什麼樣的機制決定了哪些影像會被擷取,並永久儲存在腦海中?而這些珍貴的視覺記憶,又是如何在大腦這個複雜的生物網絡中被保存?

從觀看影像到成為記憶,需要經過兩道關卡――注意力與短期記憶,最終再經篩選成為長期記憶。(作者提供)

第一道關卡:注意力的篩選

「唯有被注意到的東西,才有可能被記住。」

想像你正在滑動社群媒體的動態牆,螢幕上不斷湧現各種視覺內容:朋友的生活照、網紅的精美自拍、新聞圖片、廣告橫幅、迷因圖片……在這個數位視覺資訊爆炸的環境中,你的大腦正不斷地進行篩選。每一次手指滑動,都有數張圖片在你眼前閃過,但只有極少數會真正進入你的記憶。

這個篩選的關鍵就在於「視覺注意力」(visual attention)――一個精密的認知過濾系統。「唯有被注意到的東西,才有可能被記住。」這句看似簡單的原則,卻是所有視覺記憶形成的基礎。視覺注意力的運作可大致分為兩類:「由下而上」(bottom-up)與「由上而下」(top-down)。前者讓我們對突然出現的鮮豔色彩或動態物件產生自動反應,例如社群平臺Instagram 限時動態中跳出的紅色愛心,總能迅速抓住目光;後者則涉及主動搜尋與目標導向的注意分配,例如我們刻意在Facebook 上尋找某位朋友的貼文。這兩套系統主要由大腦的額葉(frontal lobe)與頂葉(parietal lobe)協同調控,構成一個複雜的神經網絡,讓注意力能動態調節並聚焦於當下最重要的訊息上。

隱性的注意力篩選機制

然而,大腦的注意力分配並非隨機進行。當我們觀看一個場景時, 大腦會自動啟動一套稱為「場景文法」(scene grammar)的隱性規則。這套規則來自我們過去的經驗, 讓我們學會視覺世界的規律――哪些物體常常一起出現,它們通常如何在空間中排列。舉例來說, 當你看到一張廚房的照片時,大腦便會自動喚起「廚房基模」( kitchen schema),也就是對廚房中應該有哪些物品、它們通常出現在什麼位置的預期。例如水槽應該出現在流理臺上,而不是天花板;書籍也不太可能擺在爐子旁邊。這種場景文法對注意力分配有深遠的影響。它如同一種視覺直覺,在我們尚未察覺的情況下,便已悄悄地將注意力導向最可能出現目標物的位置。例如當你在圖書館尋找一本書時,大腦會自然地將注意力引導至書架,而非地板。反過來說,若某個物體違反了這些預期(例如在書桌上發現一把廚房菜刀),就會引發強烈的「預測錯誤」(prediction error),這不僅會吸引我們的注意力,也讓這樣的異常更容易被記住。

然而,這種注意力篩選機制並非萬無一失。既然某些訊息獲得了注意的優先權,就意味著其他視覺細節將被忽略或排除在外。當你注意到那把菜刀時,你可能完全沒發現桌上筆電螢幕上閃爍著的訊息提示。這種注意力的偏向與忽略, 正是魔術師所善用的「誤導」(misdirection)手法的核心概念。

第二道關卡:有限的短期記憶容量

被注意力選中的資訊會優先進入短期記憶系統, 作為進一步進入長期記憶的門檻。然而,短期記憶的容量與持續時間都極為有限,這使得我們對環境變化的感知受到局限。一個能夠解釋短期記憶極為有限的經典現象是「改變視盲」(change blindness)――當視覺場景的變化發生在短暫且中斷的期間(例如螢幕閃爍、眨眼或眼球快速掃視時),即使前後差異顯著,我們也常常毫無察覺。

這種現象部分可歸因於短暫的視覺記憶在中斷瞬間被抹除,使我們無法準確地比較變化前後的圖像內容。這也解釋了為什麼「大家來找碴」這類遊戲會讓人抓狂。即便你盯著兩張圖片來回看了十幾次,某個明顯差異(例如某人肩上突然少了一隻鸚鵡)還是可能要花上好幾秒才能發現。問題不在於你「沒看見」,而是你「沒有記住」――第一眼看到的圖像細節往往轉瞬即逝,未能穩定儲存在短期記憶中,導致你無法有效地與第二張圖進行比對。

「改變視盲」點出了一個有趣結論:我們以為自己對周遭環境擁有連續且完整的視覺認知,但實際上,大腦由於受限於注意力與短期記憶的限制,只能捕捉片段式、目標導向的資訊,再由記憶與推論「填補」中間的空白。也就是說,視覺感知並不是一場無間斷的錄影,而更像是一本互動式漫畫書――只有當我們翻頁、聚焦並動用注意力,才會被具體記下。因此,在注意力資源與短期記憶容量皆不足的情況下,大腦選擇進行一種「適應性權衡」(adaptive trade-off),只保留對當前目標最有意義的資訊,避免認知系統陷入資訊過載。在這種機制下,「選擇性忽略」不只是缺陷,更是一種演化上精緻調整過的策略,確保有限的資源集中於真正重要的線索上,讓資訊得以順利通過記憶處理的篩選關卡。

從觀看到記憶最終目的地為長期記憶

當視覺資訊通過注意力與短期記憶的層層篩選後,它們會進入一個複雜的神經處理過程,從原始的感覺輸入轉換成可以形成記憶基礎的有意義表徵。……【更多內容請閱讀科學月刊第668期】