- 封面故事

- 2025年

- 668期 - 不停觀看(8月號)

文章專區

2025-08-01觀看的原理 影像的形成

668 期

Author 作者

焦傳金 | 熱愛教學與研究,專長是視覺科學與烏賊行為學,曾擔任科博館館長,熱衷科學傳播與科普推廣。

Take Home Message

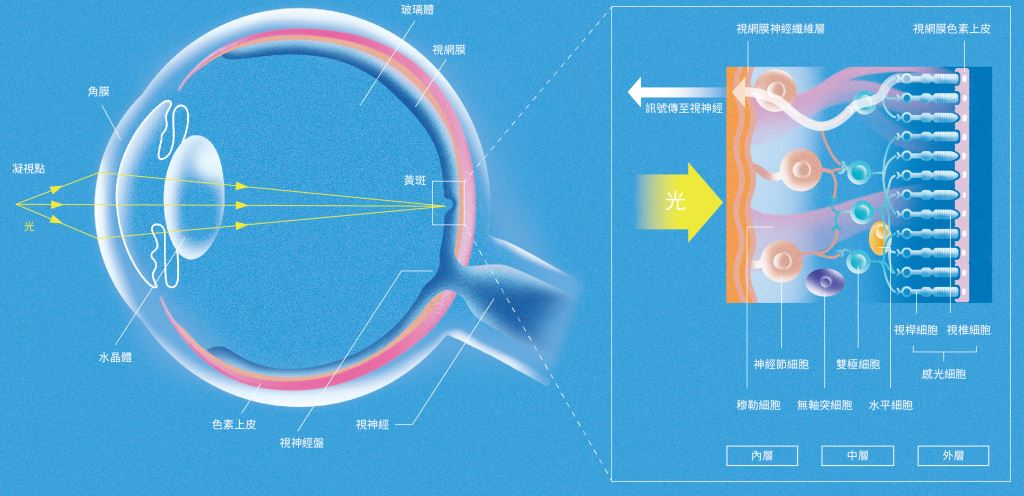

• 光照於物體,並反射進眼睛,依序經過角膜、水晶體、玻璃體,最終此訊息會投影於視網膜上,再經由視神經傳達至大腦的視覺區域,形成我們所看到的「影像」。

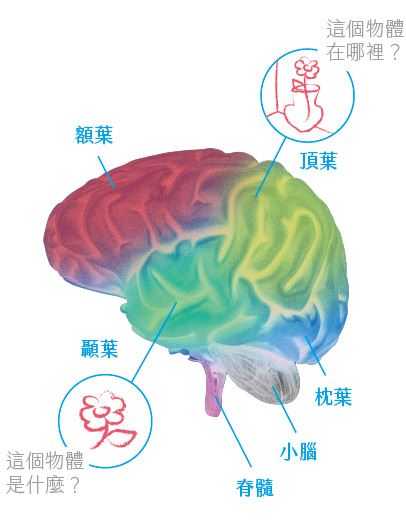

• 當訊號進入至大腦後,「影像」中的物體或是物件,會由大腦的顳葉區與頂葉區來處理。這個物體是什麼?包含物體的顏色、形狀是由顳葉負責。這個物體在哪裡?包含物體的空間資訊,例如遠近等則是由頂葉負責。

• 視覺重建技術幫助盲人看到世界,目前科學家已開發出以工程方式取代受損的神經系統,以及以基因治療或幹細胞治療讓原本的視覺系統功能恢復。

靈魂之窗:眼睛

人類的眼睛不僅是一臺相機,也是一臺電腦,它除了可以形成影像還可以分析影像。世界是立體的,但影像卻是平面的,所以眼睛的第一個功能就是要將3D 轉為2D,藉由角膜與水晶體的聚焦, 將立體世界投影在視網膜上。人類的視網膜不但可以感光,還可以處理視覺資訊,因為它擁有三層結構,除了外層的感光細胞,中層與內層還有許多不同類型的神經細胞(neurons)。雖然它們不感光,但可以分析光的訊號,是視覺訊息的第一站。因此眼睛可以說是「數位相機+影像處理軟體Photoshop」。因為它不僅記錄影像,也處理影像,來幫助大腦解讀外在的世界。

視網膜如同底片,是影像接收的地方。視網膜上有一處為中央窩(黃斑部)是感光細胞最密集的地方,也是我們看得最清楚之處。視網膜可分為外層、中層和內層。外層包含了感光細胞,中層及內層則為負責傳遞與處理訊息的神經細胞。視覺訊息離開眼球的位置會形成視神經盤,因為此處缺乏感光細胞,所以又有視覺盲點之稱。光訊號抵達視網膜最外層(感光細胞層)後,會再將訊號往內層傳(箭頭所示方向),最後藉由視神經傳至大腦,進行進一步的訊號處理。(作者提供)

外層

嚴格來說,眼睛並不是完美的數位相機,因為它只在中央視角約2°的範圍內有高解析度(相當於你伸直手臂並舉起大拇指,大拇指的寬度),其餘地方都是低解析度,這是因為人類視網膜上的感光細胞分布並不均勻,只有在中央窩(fovea)有高密度的感光細胞,這裡就是我們常說的黃斑部,也就是視野的正中心。一旦遠離中央視角2°的範圍,因為感光細胞的密度很低,所以我們只能看到模糊的影像。讀者現在可以試著看看紙上的字(建議拿到約伸直手臂的範圍),眼睛盯著不動,可以看清楚幾個字呢?

人類眼睛除了解析度不均勻,還有另一個缺陷, 那就是視覺盲點。由於視網膜上的感光細胞在最外層,但那些內層的神經細胞需要將處理後的視覺訊息傳送至大腦,因此這些神經纖維穿過視網膜離開眼睛的地方就形成了視覺盲點(視神經盤)。雖然我們每一個人的眼睛上都有這個視覺盲點,但大腦會「腦補」這個區域所缺少的視覺資訊,因此我們在日常生活中不會注意到盲點的存在。

中層與內層

視網膜中層與內層的神經細胞就是眼睛的Photoshop,當我們編輯、修改圖片時,我們會調整亮度與對比度,增強物體的邊緣輪廓,讓畫面更清晰,色彩更動人,這些功能都是由視網膜細胞負責執行。事實上,除了影像處理,視網膜的主要功能是將視覺訊息「解構」為不同的特徵,例如物體的明暗與色彩對比、物體移動的方向與速度等,以不同類型的神經細胞,將這些視覺訊息分別傳送至大腦不同的腦區,由大腦進行進一步的處理與影像解讀。因此眼睛的功能可以說是影像的形成與資訊的擷取,這讓大腦可以根據不同類型的視覺訊號去理解這個世界。

影像形成 當訊號傳進大腦

當視網膜神經細胞將視覺資訊傳入大腦後,不同的視覺訊息會在不同的腦區進行處理。基本上,視覺資訊可分為兩大類,一類是關於物體的特徵資訊,例如形狀與顏色,也就是這個物體是什麼?(what is the object? )的訊息,另一類是關於物體的空間資訊,例如遠近與移動,也就是這個物體在哪裡?(where is the object? )的訊息,這兩類資訊分別在大腦的顳葉(temporal lobe)與頂葉(parietal lobe)處理。即使形狀與顏色都是在顳葉處理,但還是分別由不同的神經細胞負責分析這些物體的特徵資訊。大腦這樣分工處理視覺資訊的方式,讓資訊的處理變得更加專一化,也更有效率。

頂葉與顳葉處理不同的視覺訊息。(作者提供)人類非常依賴視覺,因此大腦中有超過30 個以上的腦區都在處理視覺相關的資訊,不同腦區之間彼此互相連結,從初級視覺區(primary visual cortex)到顳葉與頂葉的腦區。且隨著訊息處理路徑愈靠近後面的腦區, 它們愈專注在解讀關鍵的視覺特徵。例如大腦下顳葉腦區的一群神經細胞, 它們只對「臉」產生反應, 這些「臉形辨識細胞」不僅可以幫助我們將臉與其他物體區分開來,甚至可以幫助我們分辨不同人的臉。……【更多內容請閱讀科學月刊第668期】