- 科技報導

- 重磅快評

文章專區

2025-05-15從「汽油點不到,汽水點得到」 看懂危險物品運輸的發展!

521 期

Author 作者

鄭信鴻/臺灣大學工學博士,現任交通部運輸研究所副研究員。

「汽油點不到,汽水點得到。」這句廣告詞你是否覺得耳熟呢?在日常生活中,我們可以輕鬆透過外送平臺訂購餐點和飲料,但有些物品卻無法如此便利地送到家門口。例如,你的車沒油了,外送員能否像送餐一樣,幫你配送一桶汽油呢?答案是不行!原因在於汽油屬於易燃液體,是受到嚴格法規管制的危險物品。那麼,像這類危險物品又是如何在全球四處運輸的呢?

另外,隨著人工智慧(artificial intelligence, AI)與自動化技術的進步,科學家與工程師也致力於研發更安全的危險物品運輸方式。究竟「危險物品」如何被定義?現行國際運輸規範又是如何確保安全?未來AI將如何提升危險物品運輸的效率與安全性?本文將帶你一探究竟。

從橘皮書到國際標準:危險物品運輸規範的演進

1966年聯合國通過首版《危險貨物運輸建議書》(UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods),俗稱「橘皮書」,該文件在第1.1.2.1條明確定義了禁止運輸的危險物—— 任何在運輸過程中,可能發生爆炸、危險反應、產生火焰或高熱,或釋放有毒、腐蝕性或易燃氣體與蒸氣的物質(substance)或物品(article)。其中,危險貨物(dangerous goods)是聯合國正式採用的英文標準名稱,但在臺灣的法規中,中文譯名尚未統一〔註〕。為使讀者更易掌握它的概念與內涵,本文暫且使用「危險物品」作為通稱,以提升可讀性與理解性。

〔註〕海運領域使用「船舶危險品裝載規則」,空運採用「危險物品空運管理辦法」,而國家標準的「CNS 6864 危險物標示」則稱為「危險物」。這些名稱的差異由來已久,過去也引發不少討論。造成此情況的關鍵在於,「goods」在英文中指貨物,而「dangerous goods」涵蓋兩種類型:一類是原料型的物質(substance),另一類則是經過加工製成的物品(article)。由於兩者在用途與特性不同,若僅稱為「危險物」或「危險品」,可能無法完整表達「dangerous goods」的概念。

隨著橘皮書儼然成為全球危險物品運輸標準的基礎,各國際組織陸續將相關規範納入運輸法規之中,例如國際海事組織(International Maritime Organization, IMO)於1965年通過建議性《國際海運危險品章程》(International Maritime Dangerous Goods Code, IMDG Code),於2002年以A.716(17)號決議通過該章程,並在2004年國際海上人命安全公約(International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS)下賦予此章程強制地位,用於規範海上運輸;國際民航組織(International Civil Aviation Organization, ICAO)則於1983年推出《技術規範》(Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, TI),用於管理航空運輸。在臺灣,危險貨物運輸的管理主要由交通部負責,涵蓋陸、海、空運等領域。而對於不同種類的化學品或危險物品,則由相應的目的事業主管機關依據職權制定相關管理規範,例如進出口、儲存、包裝及標示等法規要求。由此可見,橘皮書不僅是國際危險物品運輸標準的基礎,更促進了各國法規的統一與協調,確保運輸過程的安全性,也為全球危險貨物管理提供了科學化的依據。

危險物品如何安全運輸?以國際燃油運輸為例

既然汽油屬於「不可外送」的危險物品,那麼你是否曾想過,在全球範圍內,這類物品的運輸是如何受到規範的?事實上,汽油(Gasoline)或燃油(Fuel)〔註〕等易燃液體的運輸,需符合國際間一套完整的安全標準,以確保在裝載、運輸與儲存過程中的穩定與安全。在這些標準中,「包裝」扮演著至關重要的角色。

〔註〕此處指橘皮書編號編號UN 1863 的航空燃油(Fuel, aviation, turbine engine),橘皮書中其他常見燃油還包括了編號UN 1203 的汽油(Gasoline or Petrol or Motor spirit)等。

接下來,為了更清楚說明這些規範,我們以聯合國編號UN 1863的航空燃油為例,探討國際間如何透過嚴格的包裝要求與管理,確保這類燃油的安全運輸。

在橘皮書的標準中,航空燃油歸類為第3類易燃液體,包裝類別(packing group)可分為第一級(高危險)、第二級(中危險)及第三級(低危險)。不同等級的燃油,所需的運輸方式與容器類型也有所不同。例如第一級屬高危險等級,閃火點小於等於35℃,代表此燃油極易揮發,運輸時需要更嚴格的包裝規範。此外,聯合國為了讓少量運輸更方便,還訂定了有限數量(limited quantities, LQ)規範。例如當航空燃油的單個包裝低於500毫升、1公升或5公升時,可不需要使用聯合國認證的包裝,且可簡化危險標誌等。

相對地,當航空燃油需要進行大容量運輸時,則需根據運輸量的大小選擇包裝方式。例如容量小於等於450公升的運輸方式,適用於小型貨運或一般物流配送,包裝標準可用鋼桶(steel drum)、塑膠桶(plastic drum)或金屬罐(metal can),具備防漏、耐壓等特性,並能承受運輸時的震動與衝擊,確保燃油不會洩漏或發生意外;容量大於450公升時,則適用於經批准的大型運輸設備,例如集裝箱罐槽(cargo tanks)或中型散裝容器(intermediate bulk containers),並規定這些設備具備防爆、耐高壓設計,搭載特殊的通風與密封系統,以確保長途運輸的安全性。

如果讀者對相關法規有興趣,可以參考美國交通部(United States Department of Transportation, DOT)《聯邦法規》(Code of Federal Regulations, CFR)第49篇的第173.202條與第173.203條規定,了解不同類型的危險液體運輸方式相關規範。這些規則涵蓋了包裝要求、運輸條件及安全措施,有助於確保燃油運輸的安全性,有興趣的讀者可以進一步查閱相關規定。

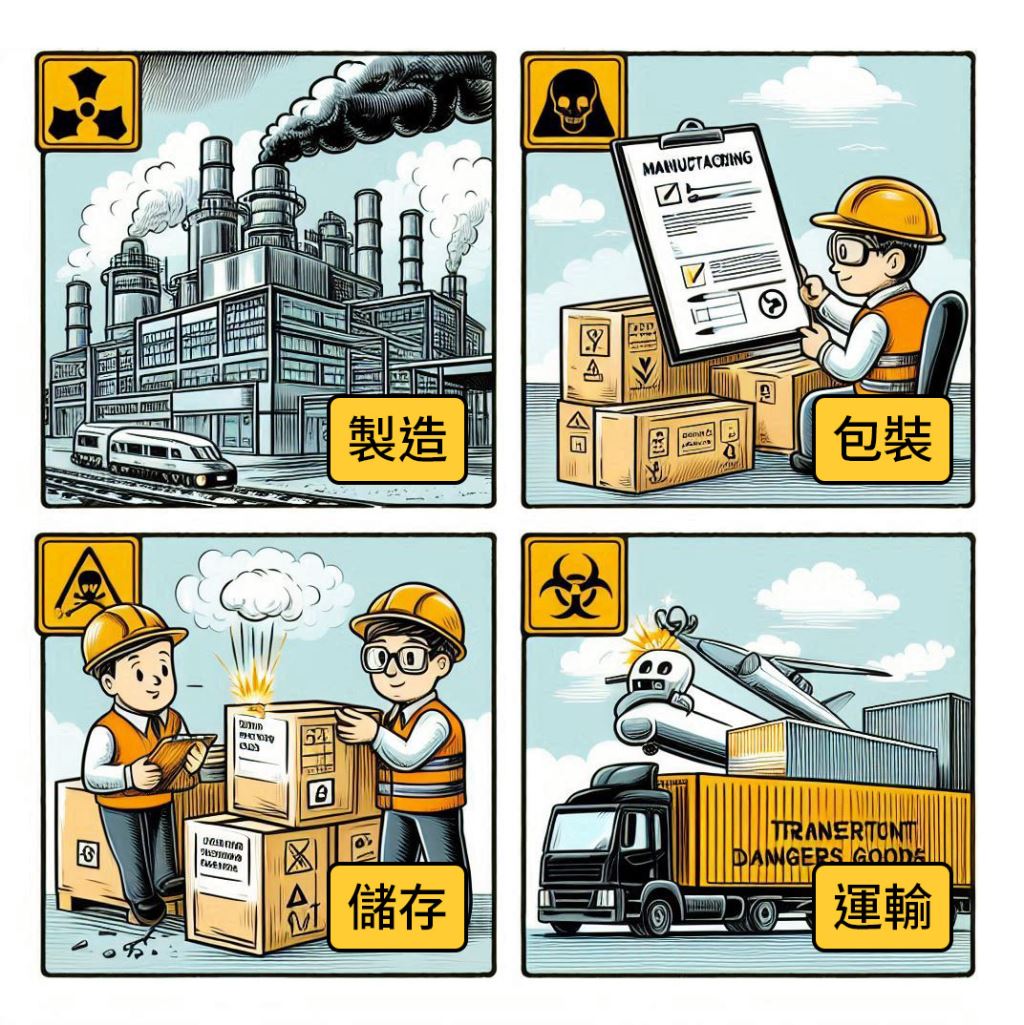

提升危險物品的安全管理 從製造到運輸的AI智慧監控傳統上,危險物品的製造與管理,需要仰賴大量人力來處理高度複雜的作業程序。例如為了降低工安風險,通常會透過人力監視方式進行安檢。然而,當作業場域範圍廣大、流程繁瑣或人力資源不足時,單靠人力監控往往難以全面掌握安全狀況。因此,近年來許多科學家與工程師開始導入AI技術,結合影像辨識、即時數據分析與自動化監測,強化危險物品在製造、包裝、儲存與運輸各階段的安全管理(圖一)。為了讓讀者更清楚AI如何提升危險物品管理模式,以下將從這四個環節進行說明。

圖一|危險物品在製造、包裝、儲存與運輸階段(Microsoft Bing Image Creator)

1 . 製造:精進危險化學品廠區工安管理效能

在傳統的危險化學品製造廠區,作業人員進入前通常需配戴安全帽、佩掛識別證、防護手套、防毒面具及反光背心等防護裝備,以符合工安規範。然而,依賴人力監控,往往容易產生疏忽及遺漏,無形中增加了工安風險。

近年來許多企業開始導入AI技術,以提高安全管理效能並降低工安事故發生率。舉例來說,在場域入口處導入AI影像辨識與人臉辨識門禁系統,不僅能確認人員身分,還能即時檢測防護裝備是否穿戴完整。若發現不符合規範者,系統將自動發出警報通知,並禁止該人員進入。此外,在作業區內,AI技術還可結合熱成像分析,即時監測作業人員的身體狀態。例如當系統偵測到人員疑似過勞暈倒或意外跌倒,將立即通報管理中心進行處置,以確保人員安全。

值得一提的是,此類AI監測技術不僅應用於工業場域,也廣泛用於智慧醫療與高齡照護,例如監測長者活動狀況,以防止跌倒事故。整體而言,透過AI技術,即時監控場域異常狀態,並迅速通報管理中心進行應對,能大幅提升廠區工安管理的精確度與即時性,打造更安全的作業環境。

2 . 包裝:協助危險物品包裝檢測與智慧管理

根據聯合國橘皮書的規範,危險物品必須依物理與化學特性選擇適當包裝,並標示標籤與標誌,以確保運輸過程中的正確識別與安全處理。例如UN 1863航空燃油必須存放於具安全密封設計的金屬或塑膠容器,確保能承受運輸過程中的震動與壓力,降低洩漏風險。

隨著科技發展,AI技術也已逐步應用於危險物品包裝檢測與運輸管理,提升安全性。AI影像辨識技術搭配環景電腦掃描檢測系統,可即時監測包裝完整性,迅速發現包裝破損或封蓋瑕疵。此外,搭載拉曼光譜(Raman spectroscopy)分析儀的AI系統無需直接接觸或拆開包裝,即可檢測疑似含有危險成分的物品,並已廣泛應用於港口與機場的海關安檢。以海運貨櫃運輸為例,香港海關也透過X光檢查設備對高風險貨櫃進行安檢,確保內容物符合國際運輸規範。總之,AI技術的導入,使危險物品運輸從傳統監管轉向智慧監控,不僅提升安全管理效率,更有效降低運輸風險,未來勢必成為全球包裝物流安全的重要發展方向。

3 . 儲存:強化化學品儲存安全與風險預警

在化學品儲存過程中,場域內可能發生可燃氣體外洩、有毒或腐蝕性液體滲漏等異常狀況,這些事故不僅可能造成人員傷亡與財產損失,還可能影響整體生產流程。此外,儲存設備與機械零組件也可能因場域溫濕度異常變化而加速老化與耗損,增加火災等工安事故的風險。因此,如何強化儲存環境的即時監測與風險預警,將會是儲存場域安全管理的重要課題。

近年來,許多企業逐漸開始結合網路攝影機、感測裝置及機器學習演算法,透過大量圖像與數據訓練AI識別模型,使智慧監測系統能夠精準辨識場域內的物品與設備。例如當系統偵測到氣體洩漏、危險物品搬送設備故障或異常溫度變化,將即時發出警報,甚至能自動停止機械運作,待管理中心確認後再行恢復。值得一提的是,這類AI技術已被廣泛應用於國際機場的安檢工作,有效提升管制效率並降低安全風險。同理,透過AI導入危險物品儲存管理,企業可建立更精確、高效的安全監控機制,確保化學品儲存過程的穩定性,同時降低事故風險,邁向更智慧化的工安管理模式。

4 . 運送:提升危險物品運輸安全與駕駛監測

危險物品的運輸過程至關重要,從製造、包裝到最終送達目的地,每個環節都必須嚴格把關,確保安全無虞。特別是在運輸階段,駕駛員的健康狀態會直接影響行車安全,因此過去多依賴體檢報告與酒精測試來監測駕駛健康。然而,這些傳統方法難以即時預防突發風險。

隨著AI技術的進步,現在已可透過更精確的方式即時監測駕駛員狀況。藉由無線感測技術與可穿戴設備,系統可偵測駕駛的心率、血壓、體溫、睡眠品質等生理指標,並可透過大數據分析駕駛員的輪班時數與身體負荷,以預測疲勞風險並及早警示。此外,AI還能結合即時監控、GPS定位與物聯網(Internet of Things, IoT)技術,持續追蹤貨物運輸過程,偵測行車異常,甚至在事故發生時迅速提供關鍵資訊,協助救援與調查。因此,透過AI技術的輔助,不僅能主動監測駕駛員健康狀況,降低意外風險,更能提升整體運輸的安全性與應變效率,確保每趟運輸都能安全抵達目的地。

(Adobe Stock)

(Adobe Stock)

提升運輸的安全與效率 讓物流體系更智慧

「汽油點不到,汽水點得到」這句廣告詞雖然幽默,卻巧妙地突顯了運輸安全的重要性。在全球物流與貿易中,危險物品的運輸涉及多個重要環節,不僅影響物流效率,更關係到公共安全與環境保護。因此,為確保臺灣危險物品運輸制度的落實,長期以來筆者提議應從源頭強化託運人管理,要求遵循標準規範,包括使用合規包裝、正確標示標牌、確保運輸文件完整、妥善儲存與隔離、規範裝卸作業,並建立緊急應變計畫,以提升安全性。

值得關注的是,AI技術正為危險物品運輸帶來革命性變革,透過AI影像辨識與數據分析,可即時監測貨物包裝完整性、追蹤運輸狀況,甚至預測潛在風險,進一步提升運輸效率與安全性。總而言之,隨著科技發展與法規完善,讓我們期待未來危險物品運輸將朝更智慧、更高效的方向發展,並進一步使全球物流體系邁向更安全的運輸模式。