- 科技報導

- 焦點話題

文章專區

2025-05-15病毒及奈米顆粒也能用來做疫苗? 認識新式疫苗傳遞載體

521 期

Author 作者

陳淵銓/仁德醫護管理專科學校助理教授

傳統的疫苗類型主要分為不活化疫苗(inactivated vaccine)、活性減毒疫苗(live attenuated vaccine)及次單位疫苗(subunit vaccine)。近年來則有新開發出的多種疫苗使用病毒及奈米顆粒作為載體,使疫苗更為安全、有效、穩定以及便利,並有機會進一步擴展疫苗的用途。

以無致病力的病毒作為載體—病毒載體疫苗

病毒表現載體(virus expression vector)是經基因改造的病毒,其中含有特定缺陷的基因,在結構上與野生型病毒株相似,具有傳染性,雖仍可在宿主體內複製,但通常已無致病性。病毒表現載體疫苗是利用病毒傳遞能編碼特異性抗原的遺傳物質,讓宿主細胞表達抗原,並且藉此同時誘發體液和細胞免疫,與僅可誘導體液性免疫的次單位疫苗不同。安全性是疫苗的首要考量,所以病毒載體的生物安全性要求較高,需優先選擇非致病性病毒,現階段用於疫苗載體開發的病毒,大多缺乏毒性基因或複製相關基因。目前科學家已嘗試利用多種無致病力的病毒作為載體,例如逆轉錄病毒(retrovirus)、仙台病毒(Sendai virus)、慢病毒(lentivirus)、牛痘病毒(vaccinia virus)、腺病毒(adenovirus)、腺相關病毒(adeno-associated virus, AAV)、巨細胞病毒(cytomegalovirus)和水泡性口炎病毒(vesicular stomatitis virus, VSV)。

現階段以腺病毒最為最常見,相關的疫苗有新冠併發重症(COVID-19)疫苗(例如Oxford–AstraZeneca、Sputnik V、Janssen、Convidecia等)和伊波拉(Ebola)病毒疫苗(例如Ervebo、Zabdeno/Mvabea等)已獲授權臨床應用。近年還有更多的病毒表現載體疫苗正在研發中,舉例簡述如下:

在2019∼2021年,加拿大麥克馬斯特大學(McMaster University)與美國凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)的研究人員使用以人類腺病毒第5型(human type 5 adenovirus, AdHu5)作為載體的疫苗,並評估此種疫苗用於預防結核病的安全性和免疫原性(immunogenicity)。在第一期(Ib)臨床試驗中,總共有31名健康且曾經接種過卡介苗(BCG vaccine)的成年人參加試驗,參與者被分為三組,包括低劑量吸入組、高劑量吸入組以及肌肉注射組,接受表現結核分枝桿菌抗原85A(Mycobacterium tuberculosis antigen 85A)的腺病毒載體疫苗(簡寫為AdHu5Ag85A)。在接種疫苗後,評估受試者的反應與不良事件,發現低劑量吸入組、高劑量吸入組及肌肉注射的方式都是安全且可以忍受的。與肌肉注射相比,吸入型疫苗都顯著促進呼吸道組織產生輔助型T細胞和毒殺型T細胞。此外,他們還證實了低劑量吸入疫苗即可誘發血液中抗原85A特異性的T細胞反應,效果與肌肉注射相同,由此可知AdHu5Ag85A的吸入型疫苗有機會成為一種安全、節省劑量、誘發呼吸道黏膜免疫的方法。這項研究顯示,利用腺病毒作為載體的低劑量吸入型疫苗,有潛力用於保護呼吸道病原體──結核分枝桿菌的感染。

在2020年發表的研究指出,美國國家衛生研究院(National Institutes of Health, NIH)及內布拉斯加大學(University of Nebraska)的研究人員分別使用人類腺病毒第4型第5型作為載體開發茲卡病毒(Zika virus)疫苗,其中插入了茲卡病毒的ZIKV prM-E基因,疫苗簡寫分別為Ad4-prM-E與Ad5-prM-E。在使用基因轉殖小鼠C57BL/6的動物實驗中,他們發現接種Ad4-prM-E疫苗會導致強烈的細胞免疫反應,但不會誘發對抗茲卡病毒的抗體產生,而接種Ad5-prM-E疫苗則會同時誘發體液免疫和細胞免疫。在受到茲卡病毒攻擊的致死小鼠挑戰模型(challenge model),這兩種疫苗都提供了抗病毒活性。他們也發現將Ad4-prM-E疫苗接種在免疫正常的BALB/c小鼠身上,同樣會產生像C57BL/6小鼠一樣的免疫反應,代表僅出現細胞免疫與小鼠品種無關。而將含有流感病毒血球凝集素(hemagglutinin, HA)的腺病毒第4型注射到小鼠身上,小鼠會表現出對抗HA的T細胞反應,但沒有顯著產生對抗HA的抗體,意味著刺激細胞免疫反應是腺病毒第4型作為疫苗載體所獨有的,並非是轉殖基因表現。此外,他們發現同時使用經紫外線處理後失去活性的Ad4-prM-E與Ad5-prM-E疫苗時,小鼠產生的抗體量會顯著減少,顯示不同血清型的腺病毒載體會誘導不同的免疫反應。

奈米顆粒載體疫苗

奈米顆粒的尺寸為20∼100奈米(nm),已被發現能夠活化免疫反應和誘導細胞激素的產生,所以有潛力作為遞送疫苗的載體,以增強疫苗的免疫反應。目前用於增強免疫原性的奈米顆粒稱為奈米免疫活化劑或刺激劑,包括無機奈米顆粒〔註1〕、有機聚合物奈米顆粒〔註2〕、免疫刺激複合物(immunostimulating complex)、微脂體(liposome)、自行組裝蛋白(selfassembling protein)、乳液(emulsion)和類病毒顆粒(virus-like particle, VLP)。作為封裝抗原的材料,奈米顆粒能保護抗原和佐劑(adjuvant)免於過早降解(premature degradation),並可延長抗原持續時間、增強抗原的攝取、活化樹突細胞及促進抗原交叉呈現(cross-presentation),這些特性讓奈米顆粒成為候選疫苗的高效遞送工具。

〔註1〕例如鐵、鋁、黏土和二氧化矽等。

〔註2〕常見的有機聚合物奈米顆粒包括聚乳酸-羥基乙酸共聚物(poly(d, l-lactide-co-glycolide), PLG)、聚乳酸- 乙醇酸共聚物(poly(d, l-lactic-coglycolic acid), PLGA)、聚麩胺酸(poly(γ-glutamic acid), γ-PGA)、聚乙二醇(poly (ethylene glycol), PEG)。

目前使用奈米顆粒製備的疫苗有COVID-19疫苗(例如Pfizer/BNT、Moderna等)和流感疫苗(例如FluMos-v1等)已獲授權臨床應用。近年正在研發更多的奈米顆粒載體疫苗,舉例簡述如下:

去(2024)年,英國及荷蘭的研究人員評估奈米顆粒是否可有效傳遞流感病毒血球凝集素的mRNA,在實驗動物體內引發保護性免疫反應。在雪貂的動物模型中,他們發現使用奈米顆粒的疫苗誘發了強烈的體液免疫和細胞免疫。與未接種疫苗的對照動物相比,接種疫苗的動物在受到流感病毒攻擊後表現出的臨床症狀和病毒量明顯較少。此研究結果顯示,與奈米顆粒遞送的COVID-19 mRNA疫苗類似,奈米顆粒遞送的mRNA疫苗同樣有望用於預防流感。未來疫苗奈米顆粒的研究將集中在有效載荷(payload)的最佳化、奈米顆粒的穩定性及預先存在的免疫力功效。

在2023年,中國北京中國科學院大學的研究人員發表了一種gB奈米顆粒(gB-I53-50 NP),嵌有多個gB蛋白,有潛力作為人類疱疹病毒第4型(human herpesvirus 4)的疫苗。gB是人類疱疹病毒第4型,又名愛潑斯坦-巴爾病毒(Epstein–Barr virus, EBV)的融合蛋白,可引導病毒識別細胞膜蛋白,並以膜融合的方式進入宿主細胞內,所以gB蛋白對於EBV是否能夠專一性感染宿主B細胞和上皮細胞十分重要。在小鼠和靈長類動物實驗中,與gB融合蛋白相比,gB-I53-50 NP顯示出更好的結構完整性和穩定性,增強了免疫原性。實驗結果顯示,接種gB-I53-50NP疫苗可誘發強烈且持久的抗體反應,保護小鼠免受致命的EBV攻擊。這項研究顯示含有gB融合蛋白的奈米顆粒候選疫苗,可能為預防目前尚無疫苗的EBV感染提供一個潛在平臺。

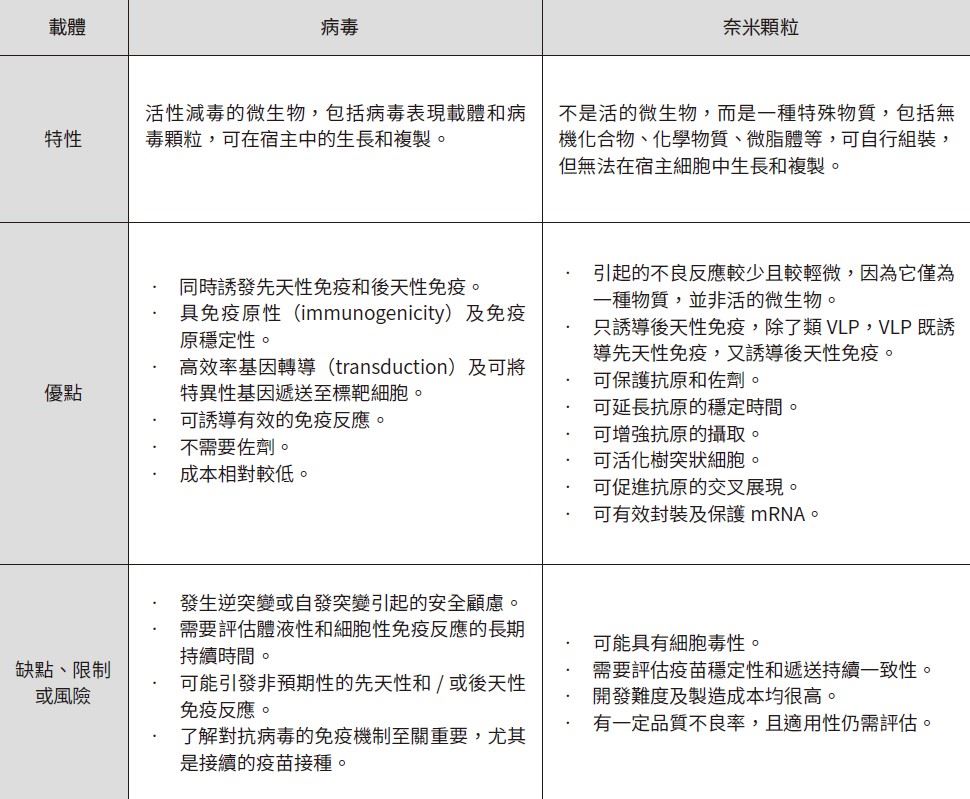

新式載體雖有許多優點,但也仍存在不少缺點、限制及風險有待克服或評估。病毒載體的主要問題在於安全性考量,因為病毒可能產生突變,且科學家需要長期追蹤評估免疫反應的持續性。而奈米顆粒雖然避免了病毒突變的風險,但它可能會產生細胞毒性,在開發過程中也面臨較高的技術門檻和成本。

病毒及奈米顆粒作為疫苗傳遞載體的比較

病毒及奈米顆粒作為疫苗傳遞載體的比較

病毒與奈米顆粒作為疫苗載體的比較

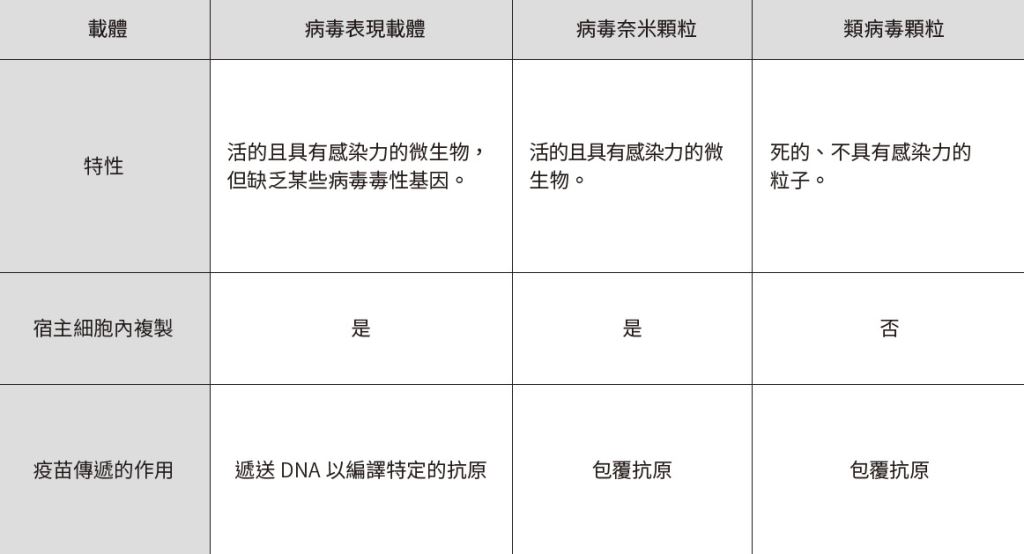

由於病毒的尺寸為奈米級,所以也被認為是天然存在的奈米顆粒,可用於製備病毒奈米顆粒(virus nanoparticle)。因為能夠在宿主體內複製並引發先天性和後天性免疫反應,目前已被用於基因傳遞、疫苗開發或免疫治療,例如哺乳動物病毒、植物病毒和噬菌體。VLP是一種特殊的奈米顆粒,具有自行組裝能力,並有許多類似病毒的特徵,包括大小、結構、成分和重複的表面幾何形狀等,但由於缺乏病毒基因組,不具備在宿主中複製的能力。VLP具有免疫原性,可同時誘導先天性和後天性免疫反應,尤其是很強的抗體反應。因此,使用VLP作為載體的疫苗具有大多數傳統疫苗的參數,為疫苗開發提供了一個安全且經濟實惠的平臺,目前有幾種VLP類型的疫苗已上市,例如HPV疫苗(例如Cervarix®、Gardasil®、Gardasil 9®)及第二代和第三代HBV疫苗(分別為 ENGERIX-B、Sci-B-Vac™)。

以下三種與病毒相關的載體均能自行組合,也均可引發先天性和後天性免疫反應,但仍有相異處,比較如下表:

病毒表現載體、病毒奈米顆粒及類病毒顆粒的比較

疫苗接種被認為是預防傳染病最有效的策略之一,但有時會因為副作用、功效、接種便利性、費用和其他問題而難以推廣。幸運的是,使用新型載體(例如病毒和奈米粒子)的疫苗顯著能夠提高安全性和有效性。未來,這些新式的疫苗遞送方法將有機會使大多數人更容易接受疫苗接種,有助於疫苗的全球性推廣。

延伸閱讀

1. Gebre, M. S. et al. (2021). Novel approaches for vaccine development. Cell, 184(6), 1589-1603.

2. Filipić, B. et al. (2023). Nanoparticle-based adjuvants and delivery systems for modern vaccines. Vaccines, 11(7), 1172.

3. Nooraei, S. et al. (2021). Virus-like particles: preparation, immunogenicity and their roles as nanovaccines and drug nanocarriers. Journal of nanobiotechnology, 19, 1-27.