- 精選文章

文章專區

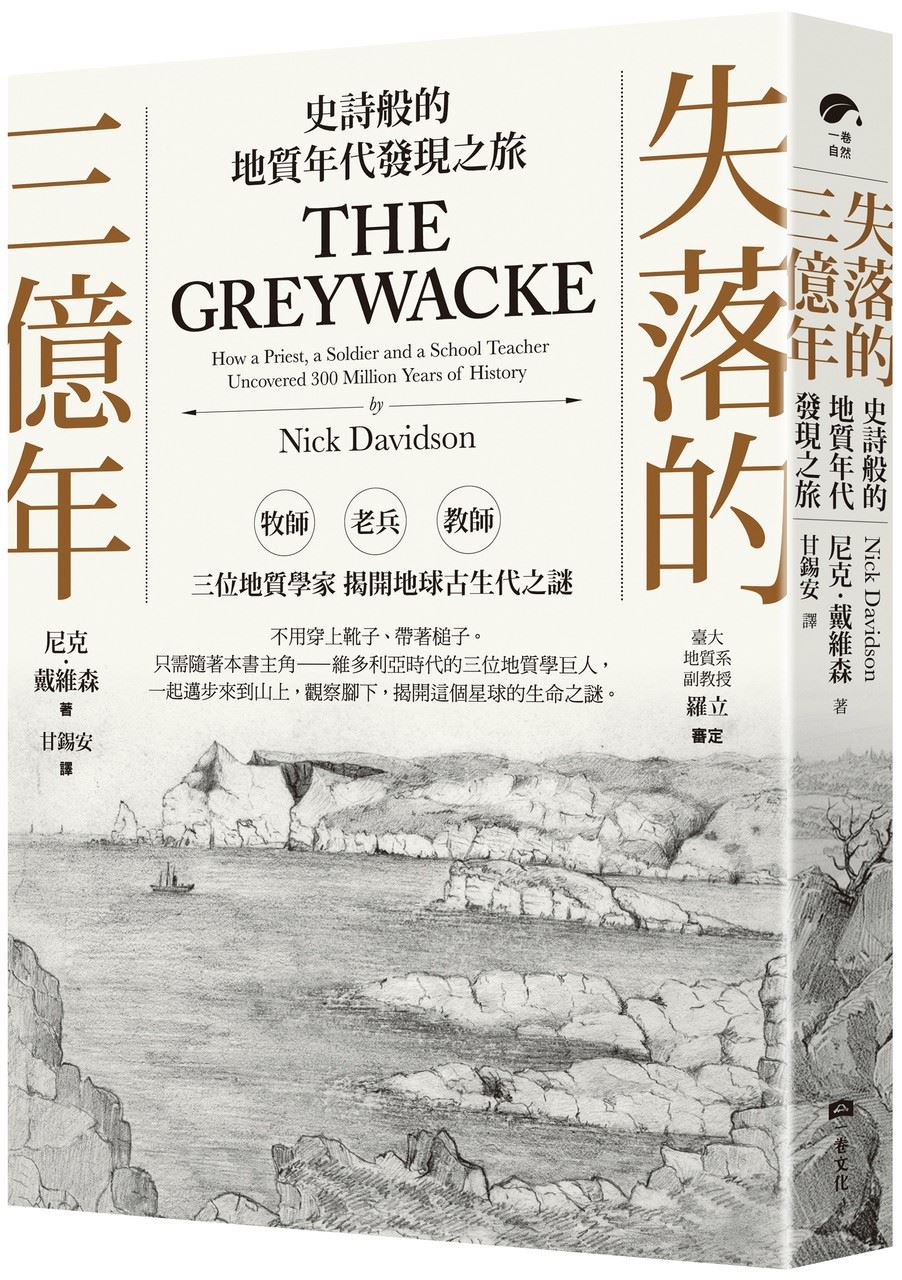

2025-05-01失落的關鍵: 發現奧陶紀

665 期

Author 作者

尼克.戴維森(Nick Davidson)

加拉希爾斯(Galashiels)小鎭位於兩邊都是陡坡的加拉河谷,周圍是山丘起伏的蘇格蘭邊界。這裡曾經是人們勤勉工作的工業城鎭,有二十多座工廠運用加拉河的軟性水質淸洗羊毛,同時也為正興盛的紡織業供應動力給織布機。然而到了一九八〇年代,廉價進口產品使得維多利亞時代工廠逐漸老舊,工廠一間間關閉,以往的大街人去樓空。年輕人搬走,平價商店搬了進來。現在只剩臨時性的店鋪還在販賣花呢和蘇格蘭裙給路過的遊客。現在,若瀏覽當地博物館和記錄這個地區過往歷史的網站,可以看到這段樓起與樓塌的過程。

不過這裡面遺漏了一個重要的故事。紀錄沒提到這個小鎭上某位極具影響力的居民,他的生平和時代背景。一八六〇和一八七〇年代,這個人曾在加拉希爾斯生活和工作,度過豐富的十一年。如果沒有他,雜砂岩問題或許永遠無法解決。

查爾斯.拉普沃斯(Charles Lapworth),大家都叫他的暱稱「查斯」(Chas),一八六四年從出生的牛津郡搬到蘇格蘭邊界,當時二十歲出頭,剛剛取得教師資格。他到這個鎭上的一所教會學校教授英文和藝術,不過據說他是受華爾特.史考特(Walter Scott)的小說吸引,才來到這裡荒涼開闊的山間。史考特剛剛在附近自己建造了一棟華麗的莊園宅邸。

拉普沃斯個性開朗,對自然界相當好奇。當他探索小鎭周圍的鄉間,或是對照史考特小說中提到的地方和事件按圖索驥時,開始對這個地區的地質感到興趣。他和來自愛丁堡的當地地質學家成為朋友,說不定還曾經遇見英國地質調查所前來測繪周圍山地的調查團隊。

十年之前,莫奇森和尼可爾第一次合作時,曾經探索這個地區,斷定這裡的岩石由一連串微微傾斜的深色頁岩(高度壓密的泥土)和粗砂岩構成。這裡有斷層和皺褶,使狀況更加複雜,但一般認為岩石大致上沒有受到擾動。這裡的化石紀錄少得令人沮喪,因此很難確定年代,但從灰色粗砂質的組成和外觀看來,它們可能類似威爾斯邊界的卡拉多克砂岩和上蘭代羅頁岩。所以莫奇森和尼可爾斷定它們屬於下志留紀。剛由莫奇森接手主掌的英國地質調查所到現場勘查,也提出類似的結論。但謎團仍舊並未解開。

如果把這幾十層頁岩和砂岩的厚度相加,總深度將達到將近八千公尺,使得南部高地單一地區的下志留紀岩石厚度,相當於世界其他地區所有志留紀岩石的總厚度,這樣似乎有點奇怪。還有一點使狀況變得更不確定,就是確定存在的化石大多是十分細小且所知極少的筆石。簡而言之,依據某位著名蘇格蘭調查員的說法,斷定這些岩石是莫奇森的下志留紀卡拉多克岩和蘭代羅岩石,這麼做其實「十分模糊、籠統」,而且「只是根據一連串的可能性」。拉普沃斯在山中漫步時,可能曾經好奇,寒武紀和志留紀時期邊界的激烈爭議,是否會在他腳下重演。

加拉希爾斯附近的山丘受侵蝕作用影響,形狀圓潤平滑,有幾個自然形成的岩石露頭。但十九世紀晚期,這個地區興盛的工業城鎭需要建築石材和運輸道路,山丘被採石場和鐵路開膛破肚,露出底下的地層(新的鐵道路塹對地質學家是很大的誘惑,導致至少一位地質學家喪命,粗心大意之下「在隧道口被輾成兩半」。

比較有名的一個地點是小村莊索爾尼利(Thornylee)附近又深又長的路塹。通往愛丁堡的鐵路剛剛完工,在這裡切穿特威德谷(Tweed Valley)的山丘。拉普沃斯和朋友詹姆斯.威爾森(James Wilson)經常造訪這片剛剛露出的岩石。威爾森是當地記者,後來擔任《邊界廣告報》(Border Advertiser)的編輯。他們很快就發現,這些岩石完全不符合莫奇森和尼可爾關於這個地區的簡單地質模型。在這條路塹上的好幾十個地點,地層中有急遽突然的皺褶和明顯的斷層,不符合微微傾斜的無擾動岩層的說法。這些地層通常相當薄,有奇怪的角度、傾角,有時隱沒,有時更是完全反轉,因此幾乎無法分辨出不同的岩層,或是找出它們之間的關係。此外尼可爾已經發現,岩石紀錄非常稀少。拉普沃斯寫道:「若要藉由岩性和地層證據弄淸楚它們之間的關係,很快就會絕望而放棄。以動物特徵區分它們,似乎是沒有辦法中的辦法。因為在許多地方,先前繁殖力較強的動物群已經消失,在某些地方只發現零星的一兩種形式,僅限於改變較少的區域,厚度只有幾英寸。」這點初步指出,莫奇森和尼可爾明顯低估了這個地區的複雜程度。

當時才二十多歲的拉普沃斯一定也很困惑該怎麼繼續進行。他可能還抱著一點希望,所以把目標轉向僅有的大量化石,也就是筆石。這些化石乍看之下像是隨意劃在岩石上的塗鴉,不像生物的殘骸。的確,正因為它看起來像塗鴉,所以稱為「筆石」。它們有時像細小的螺旋,有時像Y形的樹枝、鋸片或鋸齒狀的魚鉤,沒有人看得懂這些奇怪的符號。但在蘇格蘭邊界這些令人疑惑的岩石,拉普沃斯很難找到其他的研究對象,所以在一八六〇年代中期,他開始有系統地採集筆石和編製目錄,還註明「這些奇特的生物一直沒有受到應有的注意」。

這個過程異常困難辛苦。筆石大多相當小,很難找到,而且容易損毀。為了採集筆石,據說拉普沃斯在妻子珍娜協助下設計出「地質背心」。這件服裝是無袖短外套,前襟上有一排口袋,可以讓他小心地放置細小易壞的樣本。拉普沃斯和威爾森慢慢累積出四十多個不同的物種。許多種筆石彼此間幾乎無法分辨,以往也從未鑑定過。

但化石本身只是故事的一部分。要把化石當成地質時期的標記,必須知道哪些物種究竟來自哪些岩層。拉普沃斯和威爾森探察採石場、路塹和山丘中的溪床時,這點成為很大的問題。他們觀察得越多,看到的地層越複雜紊亂。岩層極為細緻,會出現扭曲、穿刺、合併,有時完全不見蹤影。他們不得不手腳並用地在每塊裸露的岩石上慢慢爬行,盡可能辛苦地沿著岩層前進,記錄每個化石的確實位置。他們一定曾經懷疑,這件事會不會是不可能的任務。但他們慢慢地發掘出令人驚嘆的故事。

書 名|《聽,動物在「說話」》

作 者|艾列克.克申鮑姆(Arik Kershenbaum)

譯 者|王惟芬

出版社|臉譜

出版日期| 2024 年12 月