- 評論

文章專區

2025-05-01AI 的中文翻譯之辯 智力與智慧的差異

665 期

Author 作者

陳碩甫 | 臺灣大學化學系學士,臺灣大學醫學院生理所碩士,美國貝勒醫學院分子生理與生物物理博士,美國華盛頓大學西雅圖校區電腦科學與工程碩士。

Take Home Message

• 在AI 的原文artificial intelligence中,intelligence 指智力,然而在臺灣,AI的官方翻譯為人工智慧,此錯誤將導致對智力與智慧的概念產生混淆,也將在未來AW(artificial wisdom)發展時,造成中文誤用的窘境。

• 在心理學中,智力定義包括用以解決問題、理解複雜想法等,例如數學推理能力,智慧則大多與社會性及幸福感有關。

• 生物學中,智力與智慧有相對應的腦部工作區域,涉及智力的腦部組織主要在頂額葉網絡,涉及智慧的腦部區域較為廣,包含杏仁核、眶額皮質等。

智力(intelligence)與智慧(wisdom)是人類特有的心理特徵,兩者不管在心理能力或是神經生物基礎都有明顯差異。在電腦科學領域裡,發展具有類似人類智力的電腦系統和具有類似人類智慧的電腦系統分別叫做artificial intelligence(AI)和artificial wisdom(AW)。然而,臺灣學術界和政府各部門卻將AI 翻譯成人工智慧,造成與AW 的概念混淆。雖然已有一些國內研究者不贊同將AI 翻譯為人工智慧,但皆未論及與AW 概念混淆。

本文會先比較智力與智慧在科學研究上的差異,再列出持續誤用將導致的負面影響,以說明筆者認為應將AI 翻譯為人工智力及將AW 翻譯為人工智慧的依據。

從心理學看智力與智慧

研究人類智力的科學起源於19 世紀末至20 世紀初的心理測量學,那是以問卷和簡單儀器測量人類感知能力和反應速度,並以統計學方法分析數據和闡釋結果的科學。其中最重要的學者之一是英國心理學家斯皮爾曼(Charles Spearman),他創立了通用智力(general intelligence)的觀念,意指做好各種類別的智力工作所需要的共通心理能力, 解釋了人在一項智力工作的表現與在其他智力工作的表現有顯著正相關的現象。但個別智力工作也許還需要其他非通用的特別智力(specific intelligence),例如解數學題需要有特別的數學推理能力,音樂家需要對音階差異有敏銳的聽力。斯皮爾曼的理論提出之後,心理學家普遍採用此說法,將人類通用智力定義為包括推理、計劃、解決問題、抽象思考、理解複雜想法、快速學習和從經驗中學習在內七項的能力。這不只是善於讀書或應付考試,而是能更深入更廣泛地理解周遭事物的意義,並找出應對方法的能力。人類智力測驗的方法主要有兩種:史丹佛-比奈智商測試(Stanford-Binet Intelligence Quotient (IQ) Test)和韋氏智力量表(Wechsler Scale of Intelligence)。前者是由法國心理學家比奈( Alfred Binet )和法國精神科醫生賽門(Théodore Simon)在1911 年發表,並由美國史丹佛大學(Stanford University)教育心理學家特曼(Lewis Terman)於1916 年修訂。後者由美國心理學家韋克斯勒(David Wechsler)於1939 年發表。在韋氏智力量表中,通用智力被分成語言和非語言兩部分,分別測試。

人類智慧的觀念廣泛存在於各種文化、哲學、宗教裡已數千年,含義多樣複雜,各異其趣。但以科學方法研究人類智慧則始於1970 年代的老年心理學。目前心理學界普遍同意人類智慧的定義包括下列六種心理能力:情緒管控、親社會行為(同理心、同情心、利他主義和公平感)、自我反思(洞察力)、對不同價值的容忍度(接受不確定性)、果斷,以及對社會提供生活知識、生活技能和良好建議的能力。這些定義是由日常生活的實踐中歸納而來,包含了價值判斷和對行為後果的選擇。常見的人類智慧測驗則有三種:2002 年發表的自評智慧量表(Self-Assessed Wisdom Scale, SAWS)、2003 年發表的三維智慧量表(Three-Dimensional Wisdom Scale, 3D-WS )包含認知、反思和同情心三個維度, 以及2019 年發表的聖地牙哥智慧量表(San Diego Wisdom Scale, SD-WISE)測量上述的智慧定義中的六種能力。SD-WISE 在2021 年加入了第七個智慧元素靈性(spirituality),這與信仰宗教不同,而是指尋找生命的意義或是相信超自然界的存在。研究顯示,靈性與心理健康、幸福感都有顯著正相關。

從生物學角度比較智力與智慧

智力與智慧不只在心理學的定義不同,兩者在神經生物學研究上也有許多差異。人類的通用智力有高度的遺傳性,但智慧卻只有部分仰賴遺傳,其餘部分則來自環境與文化。

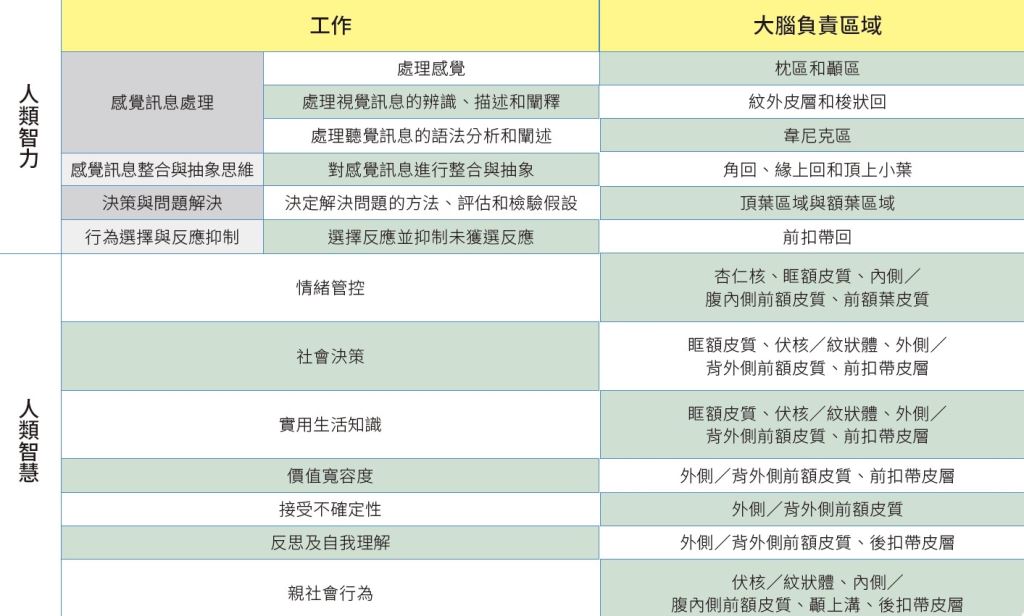

腦部影像技術,例如功能性磁振造影(functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI)、正子斷層掃描(positron emission tomography, PET)、局部腦血流量(regional cerebral blood flow, rCBF)分析和腦電圖(electroencephalography, EEG)等,已被廣泛用來研究人類在從事特定心智工作時涉及的腦部區域。涉及人類智力的腦部組織是頂額葉網絡(parieto-frontal network),與涉及人類智慧的腦部組織不同,頂額葉網絡負責訊息的接收、處理、整合與決策,而其中訊息處理可分為四個部分(表一)。

表一|智力與智慧在生物學上的差異

智力與智慧會如何影響人類社會的表現

智力主要強調認知與解題能力,而智慧則強調情緒與社會行為。智力難以透過訓練增加,且除了流體智力(應對新情境的能力)會在30 歲後下降,其餘智力並不會隨著年齡提升而増加;智慧可透過訓練改善,且在80 歲前,會隨著年齡和個人經驗的累積而有所增長。

此外,人的智力與教育成就、職業表現、收入呈現正相關,是人類生存必要能力,然而這卻不足以帶給個人或社會幸福感;人的智慧則與身體健康、心理健康、幸福感、生活滿意度、適應能力及長壽呈正相關,是促成幸福感的關鍵。智力是智慧的必要條件,但非充分條件――有智慧者必有智力,有智力者未必有智慧。

AI 與AW 的定義

AI 一詞首次是由美國電腦科學家麥卡錫(John McCarthy)於1956 年提出,是他所主辦的研討會名稱,該會議主題為「會思考的機器」。之後,其他電腦科學家陸續提出不同的AI 定義,有些強調推理、計劃、解決問題,有些著重機器學習,有些側重行為決策, 還有些偏重理解複雜的知識。這些不同的AI 定義綜合起來恰與人類智力的多種面向高度對應。因此,AI 是研究如何發展具有類似人類智力的電腦系統。而AI 的逐字翻譯與意譯都是人工智力。

AW 一詞是美國醫學家傑斯特(Dilip Jeste)在2020 年首次提出,他認為追求個人和社會更大的幸福靠的是智慧而非智力。他更倡議人類不能只局限於發展AI,更要發展AW,以確保這些科技能夠如智慧者,為人類社會帶來更大的福祉,同時也將有助於減輕超級AI 危害人類的風險。傑斯特也表示未來服務人類的AW 個人助理應具有人類智慧的六個組成(不包括靈性)。因此,AI 與AW 定義的差異,完全來自於智力與智慧的區別。

誤用可能產生的負面影響

臺灣社會把AI 誤譯成人工智慧已至少七年,現在更改既定習慣恐需大費周章。但如果繼續誤用,除了AI 與AW 的概念會繼續混淆之外,還可能造成下列的負面影響:

・智慧與智力概念混淆,阻礙智慧科學傳播

研究人類智慧的科學本身就是一門新興科學,許多美歐學者鼓吹需在從小學到專業學院的教育系統中加強智慧教育。如果臺灣未來在教育系統中引入智慧教育,則智慧與智力的區別將成為不可忽視的課題。因此若仍將AI 誤譯成人工智慧,將會傳遞「混淆智力與智慧的概念無傷大雅」的心態,而阻礙智慧科學的傳播。

・造成「智慧」產品名稱濫用,迷惑消費者

在美歐市場,電子產品業流行以 「smart」推廣具備新型使用模式的產品。例如smartphone是瑞典電信集團Ericsson 在1997 年為可玩遊戲的手機GS88 創造的新字;2007 年第一支iPhone 上市時,smartphone 的功能已包括觸控螢幕、衛星定位和導航、相機、音樂播放器、和網路存取。這些功能皆不算AI,但臺灣把smartphone 翻譯成智慧手機。2024 年9 月,美國Apple 公司首次推出有AI 功能的手機,iPhone 16 和iPhone 15 Pro/Pro Max。這種AI smartphone,以臺灣目前的翻譯應該稱為「人工智慧智慧手機」。如果將來Apple 推出有AW功能的手機,臺灣將如何翻譯AW smartphone以區別於AI smartphone 的翻譯呢?類似的問題也可能出現在「smart appliances」、「smart wearable devices」、「smart home」、「smart office」等產品名稱。

・無法以中文同時討論AI 與AW 議題

假設將來透過AW 減輕 AI 發展所帶來的倫理挑戰等難題的新趨勢興起,國內AI 倫理研究者和AI 科技治理者又該如何以AI 與AW 的中文翻譯來討論,或向公眾解釋這種潮流呢?

隨著智慧科學的興起,AW 概念也隨之出現。大型語言模型(large language model, LLM)的爆發使得具有人類通用智力程度的AI 系統出現,也讓AW 系統的建造有了一個極有利的起點。為了讓臺灣青年學子和大眾能精確掌握智力與智慧的差異,AI 的翻譯有必要更正為人工智力,把AI 翻譯為人工智力可與臺灣社會熟悉的智力測驗取得觀念的連貫性。

延伸閱讀

1. Jeste, D.V. et al. (2020) Beyond artificial intelligence: exploring artificial wisdom. International Psychogeriatrics, 32(8), 993-1001.

2. Jeste, D.V. et al. (2019) The New Science of Practical Wisdom. Perspectives in Biology and Medicine, 62(2), 216-236.

3. Jeste, D.V. & Lee, E.E. (2019) The Emerging Empirical Science of Wisdom: Definition, Measurement, Neurobiology, Longevity, and Interventions.Harvard Review of Psychiatry, 27(3), 127-140.