- 專欄

文章專區

2024-12-12引領「科技爆炸」的幕後推手 鋰離子電池

660 期

Author 作者

陳瑋駿 | 清華大學化學系碩士,中興大學化學系學士。現職科技業工程師,著有《化學有多重要,為什麼我從來不知道?》一書。

Take Home Message

• 鋰金屬的能量密度高,它的輕盈特性和高活性,使鋰電池在電子產品中得以發揮很好的效能。

• 自1980 年問世以來,鋰離子電池經過材料的調整和安全性提升,逐步應用於便攜電子產品和電動車中,至今仍持續發展。

• 鋰離子電池的散熱問題可能導致熱失控現象,進而引發爆炸與火災,這也是當今鋰電池技術面臨的主要安全挑戰。

今(2024)年6 月24 日,位於南韓京畿道華城市的「Aricell」鋰電池工廠,工作人員一如往常地驗收即將出貨的電池。正當他們以為一切妥當、準備走向下一批電池時,「嘶」的一聲,一陣白煙從眼前的紙箱竄出、直衝天花板。

工作人員被這突如其來的狀況嚇得後退、感覺事態不妙,便立即呼叫更多人手前來幫忙。這座工廠的鋰電池並不是手機或平板電腦所使用的可充電「鋰離子電池」,而是埋藏著鋰金屬、僅能放電而不可充電的「一次性鋰電池」,因此必須視為金屬火災來處理。然而在這座充斥著鋰金屬的工廠中,卻只配備一般可燃物火災時可使用的乾粉滅火器,即便消防煙霧快速的覆蓋了起火處,火花依然迸裂而出。火勢隨即蔓延到更多電池上,並在不到一分鐘的過程中完全失控,最終導致23 人罹難。

雖然這起事故的起因是一次性鋰電池,但每年鋰離子電池的爆炸、起火的意外也不遑多讓。既然鋰電池一不小心就有可能威脅人身安全,為何大家依然如此執著,不尋找替代材料呢?一切原因就在於鋰擁有卓越的「能量密度」(energy density)。

掌握能量密度就等於掌握輕薄短小

如果我們形容某個電池材料具有很高的能量密度,那就意味著它像是鋼鐵人胸前的方舟反應爐,只需小小一顆就可以維持很長的工作時間。而鋰金屬不僅具備高活性、善於分享電子、容易創造較高電壓環境等特性,還有著所有金屬元素中最輕盈的原子量。如此優勢讓鋰成為高能量密度的代表,也令電子產品得已實現「輕薄短小」。這麼多無可取代的優點,讓人們無法捨棄鋰電池,只求創造出「更安全」的鋰電池――無論是一次性鋰電池或鋰離子電池。

一次性鋰電池聽起來或許有點陌生,畢竟大家普遍會認為,鋰電池應該是可充電的(又稱二次電池)。但其實它的應用非常廣泛,還可以根據不同的電極材料展現出不同特性。

電池的本質是氧化還原反應,負極(陽極)在放電時丟出電子、正極(陰極)則接收電子。如果元素也可以做MBTI 測試(Myers – Briggs TypeIndicator)〔註〕,那麼鋰金屬百分之百是個很「E」(extraversion)的元素――它個性活潑、喜歡送電子給別人,適合扮演負極的角色。但活潑如鋰,當面對不同的正極材料時,它的負極在放電、丟出電子的傾向還是會有高低之分。因此可以根據應用場合調整正極材料,進而改變電池的續航力、電壓、工作溫度等各種參數,一次性鋰電池的多元性便是從此而來。

〔註〕近年風靡全球的性格測驗,也被稱為「邁爾斯布里格斯性格分類法」。該測驗依據不同結果將人的性格分成16 型,而這16 型人格則以四大性格象限中的能量來源(Introversion- Extraversion, I/E)、認知方式(Sensing-iNtuition, S/N)、決策依據(Thinking-Feeling, T/F)、處事態度(Judging-Perceiving, J/P)作為評定指標。

究竟是「鋰電池」還是「鋰離子電池」?

雖然我們常將手機、平板電腦這類可充電的鋰離子電池稱為「鋰電池」,但這樣稱呼其實並不準確。我們可以在搜尋引擎中輸入「手機鋰電池」來搜尋圖片,只要放大一看就會發現,電池外觀的字樣其實是「Liion Battery」也就是「鋰離子電池」。之所以說不夠準確,可不是在挑語病,因為鋰電池之於鋰離子電池,並不像是「B 群」之於「維生素B 群」,只單純因為懶惰而縮寫。當我們只講鋰電池的時候,實際上指的是另一種「一次性鋰電池」。而今年造成南韓工廠重大慘案的元兇,正是這種一次性鋰電池,而非鋰離子電池。

十年如一日的一次性鋰電池

常見的鈕扣電池就是鋰金屬與二氧化錳的組合,又稱鋰錳電池。由於鋰金屬的高能量密度,讓電池得以做成扁扁、小小的模樣,且在提供穩定電流的同時還具有長效的續航力。此外,鋰錳電池還有低自放電的特性,不像一般乾電池放久了不使用就會掉電,因此非常適合使用在一小型電子設備中,像是遙控器、掌上型遊戲機、計算機等。而造成南韓這場惡火的電池,則是鋰金屬與亞硫醯氯(thionyl chloride, SOCl₂)的組合,又稱鋰亞電池。這種一次性鋰電池除了「貴」這個唯一的缺點之外,基本上可以視為鋰錳電池的加強版――它的能量密度提升至2.5倍,保存時間提升至兩倍,且具有更寬廣的工作溫度。因此在一些專業度更高、不能出錯的場合,例如航太、軍事領域,又或是工業自動化的偵測器上都有它的舞台。

鋰離子充電電池的誕生?

在電池的發明史上,一次性鋰電池其實登場得較早。雖然當時也不是沒有可充電式的電池,但人們不禁想像,要是鋰電池也可以充電,成為能夠重複使用的高性能電池該有多好?

這個聲音,有個大膽想法的科學家聽到了。

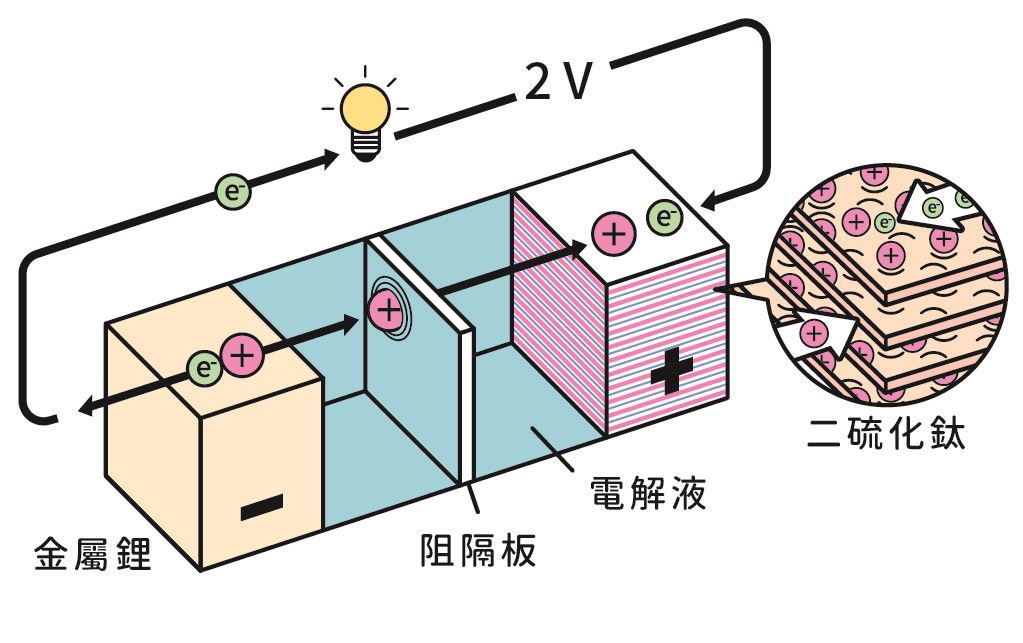

1970 年代,第一個可充電的鋰離子電池在英國化學家惠廷翰(M. Stanley Whittingham)的實驗室誕生了。他以鋰金屬作為負極、二硫化鈦(titanium disulfide, TiS₂)作為正極。他發現,二硫化鈦的晶體結構存在著許多足以容納鋰離子的小空間,就像是一座「立體停車場」。當電池放電時,鋰金屬會氧化為鋰離子,並受到負電荷的牽引而靠近正極,鋰離子便可暫時停駐在二硫化鈦提供的小空間;充電時,鋰離子則會脫離二硫化鈦,游回負極還原為鋰金屬(圖一)。二硫化鈦是初代鋰離子電池的最大功臣,作為一個合格的正極材料,它本身需要除了要有高電位,盡可能提高電位差,還必須能收容大量的鋰離子。當材料中收容的鋰離子愈多,電池可提供的電量就愈多。最後,立體停車場必須經得起鋰離子的反覆嵌入與脫出而不會崩塌,以確保電池結構的穩定度和耐用程度。

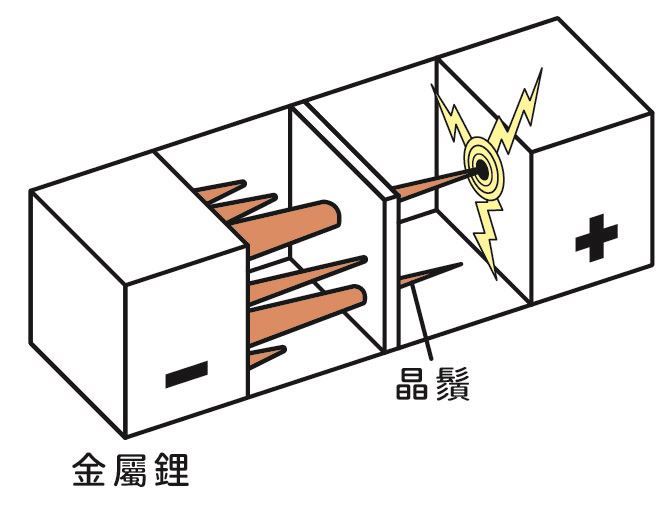

圖一 | 二硫化鈦的每層晶體結構都有位置能讓鋰離子停駐。電池放電時,鋰金屬氧化為鋰離子,受到負電荷的牽引而靠近正極並停駐在其中;充電時,鋰離子脫離二硫化鈦,游回負極還原為鋰金屬。(資料來源:延伸閱讀3)這個電極組合可以產出兩伏特(volt, V)的電壓,在當時已經是相當不錯的成績,但在商業化前夕卻發現致命的缺陷。惠廷翰發現,這種電池在反覆的充放電後,負極表面長出了樹枝狀的鋰金屬結晶,且這些結晶還會隨著充放電次數不停「生長」。當他發現這個狀況時,結晶已經穿過電池的絕緣層,導致電池短路且起火(圖二)。不禁讓人思考,是否還有更安全的能量儲存方案?難道要就此放棄鋰離子電池了嗎?

圖二 | 惠廷翰最初設計出的鋰離子充電電池在反覆充放電後,負極表面長出樹枝狀的鋰金屬結晶――晶鬚,且結晶還隨著充放電次數不停「生長」。(資料來源:延伸閱讀3)

鋰離子充電電池的轉機

惠廷翰電池系統的鋰結晶問題來自電池充電時,鋰離子與電子在負極相遇而生成了鋰金屬。在不能捨棄鋰元素的前提下,巴蘇(Samar Basu)在1981 年發表的專利為鋰離子電池鑿出希望之光。他發現的替代材料不僅保有鋰金屬的電位,而且還解決了鋰金屬析出的問題,這個承載希望的材料就是石墨(graphite)。

石墨的層狀結構就像二硫化鈦,充電時不僅提供了許多小空間給遠道而來的鋰離子進駐,而且電子還會分散在石墨的骨架上,使鋰離子、電子兩者互不相遇,順利解決鋰金屬生成的問題。可惜的是,以石墨作為電極的能量密度僅有鋰金屬的1/10,但安全無價,這個替換其實十分值得。眼看電池自燃的問題即將解決,卻在實際應用時發現,石墨居然會被電解液分解。

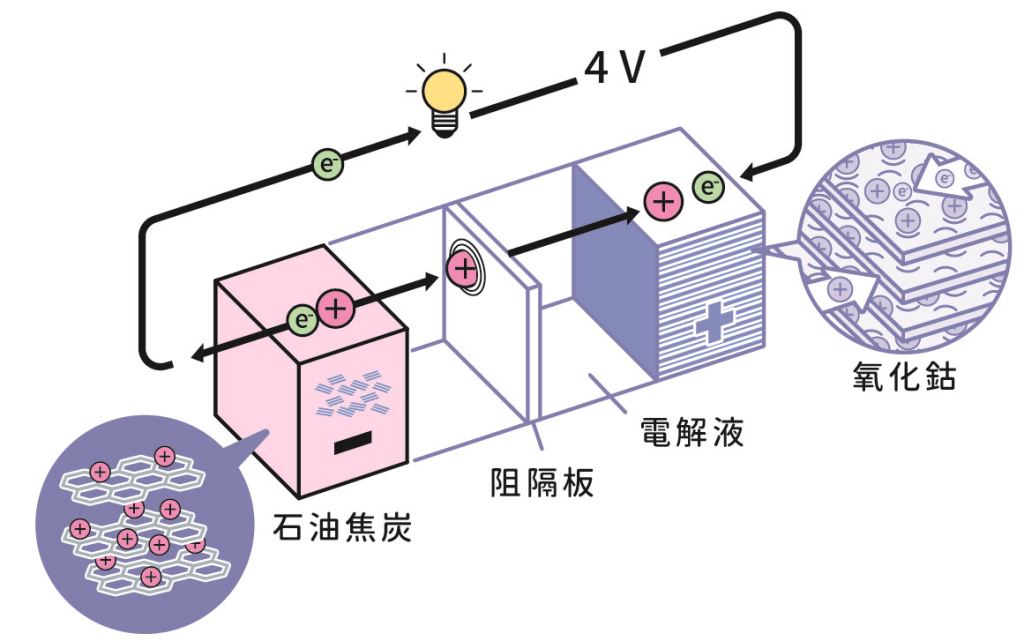

為了克服這個最後的大魔王,科學家繼續嘗試不同的電極材料。在1985 年,由日本旭化成公司的研究員吉野彰,率先將石油焦炭(石化產業的副產品)作為負極;正極則是採用1980 年美國物理學家古迪納夫(John Goodenough)開發的鈷酸鋰(lithium cobalt oxide, LiCoO2),能產出比二硫化鈦更大的電位差。吉野彰結合前人的智慧與自己的觀察,終於成功打造出具有約4V 電壓,同時還保有安全性的鋰離子電池(圖三),並於1991 年成功商業化。自此,電腦、電話等電子設備終於可以脫離對插座的依賴,成為可攜式的產品。

圖三 | 吉野彰以石油焦炭作為負極、鈷酸鋰作為正極,成功打造出具有約4V電壓,同時還保有安全性的鋰離子電池。(資料來源:延伸閱讀3)

蓬勃發展的電極材料

在鈷酸鋰的嘗試取得了跨時代的成功之後,科學家並沒有自滿於此,為了更好的電性表現,他們至今仍持續找尋更優秀的正極材料。經過30 多年的研究,如今正極材料已經有多元發展,老字號的鈷酸鋰近年來已經漸漸被一些後起之秀取代。

首先是近年來相當熱門的研究主體―三元材料(ternary materials)。科學家對鈷酸鋰的晶體結構做了改造,把一部分的鈷用鎳、錳元素或鎳、鋁元素的組合來取代,而且根據取代的比例不同,電池特性也有所不同。由於材料同時涉及了三種金屬元素,因此稱之為三元材料。整體來說,三元材料除了比鈷酸鋰更具有成本優勢外,蓄電量還更高,且能在低溫環境中運行。對於需要在冰天雪地下穩定運轉的電子設備來說,是相當可靠的電力來源,因此廣泛應用在電動車或需要高續航力的電子產品中。

但其實不管是鈷礦、鎳礦,都必須面臨高波動性的價格,以及礦物開採的道德問題,這讓大家把一部分焦點放在古迪納夫後續開發出的「磷酸鐵鋰」(lithium iron phosphate, LiFePO4)電池。如果說三元鋰電池是一個精力充沛的年輕人,有著強效續航、使命必達的個性,那麼磷酸鐵鋰電池就是個成熟的中年大叔了。他脾氣溫和――在不當充放電的使用情境,甚至是發生碰撞事故時也不容易起火燃燒;他懂得細水長流――雖然能量密度只有三元鋰電池的一半,但電池的循環壽命最多長達三倍。作為電池,雖然能量密度太低是個無法改變的缺點,但由於電動車相較於一般電子產品來說,不僅工作溫度更嚴苛,安全考量也更縝密,因此鋰酸鐵鋰安全又穩定的特質,還是讓它在電動車市場中占有獨特的地位。簡單來說,想要續航力,就選三元材料;想要安全的耐用度,就選磷酸鐵鋰。

鋰離子電池的首要考量-散熱

雖然鋰離子電池的設計已經排除鋰金屬的風險,然而它爆炸或電車自燃的消息,仍時不時登上新聞版面。甚至是國際大廠,例如韓國資訊科技公司三星(Samsung Electronics Co., Ltd.)在2016年發布的旗艦手機,也曾因為電池爆炸傷人的事件在世界各地頻傳,成為歷史上少數被航空公司點名禁止攜帶上機的電子產品。

電池之所以會爆炸,主要是因為它在短時間內累積了大量的熱,且無法順利排除。而產生熱的原因則可能是電池設計不良或人為的操作疏失,例如過度充電、外力撞擊等原因。當電池溫度逐漸升高,電池內部的部件就像隔離膜般逐漸分解,讓短路規模擴大、溫度進一步升高。達到一定溫度後,就輪到其他耐溫較高的部分開始分解,例如正極材料、電解液,進而放出更多熱量。這就是電池熱失控(thermal runaway)最可怕的地方,熱量促進分解、分解又進一步產生熱量,形成無法停下來的死亡迴圈(圖四)。此外,由於電池的正極材料是金屬氧化物,在熱分解後還會產生氧氣,於是可燃物、高溫、氧氣這召喚火神的三大祭品正式湊齊。

鋰離子電池火災是熱失控的產物,瞬間溫度可以達到數百甚至上千度。儘管鋰離子電池內沒有鋰金屬,可以放心取水滅火。不過電池本身蘊含非常多的能量,有時火勢看似消失,但只要電池內部的化學反應還沒結束就有可能死灰復燃。美國德州奧斯汀市(Austin)的消防局曾在受訪時表示,撲滅電動車火勢所需要的水量是傳統油車的40 倍,有時甚至會超過這個數字。

為了防止熱失控,電池溫度的控制就成為首要課題。除了電池本身要能夠有效散熱、排氣,有時也會在軟體中加入保護電池的防呆設計。相信讀者們都很熟悉,當手機溫度過高的時候,會自動降速甚至強制關機,一切都是為了避免熱失控的開關被意外開啟。

鋰離子電池的下一步

鋰離子電池的出現不僅改變了大家使用電子產品的習慣,也促進了網路文化的誕生。為了表彰與紀念改變全世界的鋰離子電池,2019 年諾貝爾化學獎的桂冠獻給了三位前仆後繼的開發者:古迪那夫、惠廷翰、吉野彰。鋰離子電池發展至此已經逐漸看到電池容量的極限,因此為了提升電池的電量,已有科學家或是業者將希望寄託回最初的起點――鋰金屬。不過有了鋰金屬結晶的前車之鑑,這次他們可是有備而來。內部採用固態電解質的電池,可望解決鋰金屬結晶短路的問題,目前已是國內外積極開發的對象。每一次的技術突破都是一次生活習慣的革新,期待全新的電池架構可以再次把我們科技帶往全新的高度。

延伸閱讀

1. Fernholm, A. (2019). They developed the world’s most powerful battery. The Nobel Prize in Chemistry 2019, The Royal Swedish Academy of Sciences, https://bit.ly/4elLwnm.

2. 劉如熹等(2020)。108 年度諾貝爾化學獎與鋰離子電池之發明。物理雙月刊,https://bit.ly/4fJKiDk 。

3. 蔡蘊明(2019)。【2019 諾貝爾化學獎】鋰離子電池。諾貝爾化學獎專題系列 ,https://bit.ly/48M3aPW。