- 專欄

文章專區

2024-12-09從外太空看向內太空? 應用衛星影像做鯨魚研究!

660 期

Author 作者

胡潔曦 | 自然名叫「飛魚」,曾擔任黑潮專職研究員、調查員及海上解說員。

Take Home Message

• 歐洲太空鯨計畫使用高解析度的衛星影像尋找鯨魚的蹤跡,並透過飛機拍攝的鯨豚影像訓練AI,辨識衛星影像中的鯨豚。

• 鯨豚的生態研究相當困難,利用衛星影像將能探索更多偏遠海域,有助於建立鯨豚的物種分布、族群數量等基礎資料,進行後續的保育研究。

• 目前從商用衛星取得高品質衛星影像的成本仍高昂,且AI 辨識衛星影像的能力也有待提升,期待未來能更廣泛使用在鯨豚的研究和保護。

▲ 東部海域拍攝抹香鯨母子對空拍影像。

(黑潮海洋文教基金會)

相信讀者們都曾有過使用Google 地圖的經驗,當我們將畫面切換至衛星影像,就能透過上帝視角看見陸地上綠油油的樹林、五彩繽紛的屋頂和湛藍的汪洋,再放大一些甚至可以數數街道上有幾臺車子經過。近年來,愈來愈多的光學衛星被送上太空。回顧1972 年美國太空總署發射的陸地衛星1 號(Landsat 1)影像衛星,拍攝到的影像解析度僅約80 公尺。然而,隨著科技的飛速發展,商用衛星的解析度已經提升至30 公分,這使我們有機會以更清晰的衛星影像觀察地表上發生的大小事。近期美國太空影像公司Albedo,甚至發展出了解析度高達10 公分的影像衛星,預計明(2025)年開始陸續發射至太空,未來將有助於協助監測森林火災、野生動物、碳和甲烷測繪等工作。

衛星影像的進步也引起生態學家的好奇心――能否透過商用衛星影像尋找大型鯨〔註〕?而目前世界上約有八成的海域尚未被人類深入探索,有些位在極度寒冷的極區,有些則位在距離各國都很偏遠的角落。自由穿梭於各大洋的鯨豚,有許多種類長期缺乏基礎資料,如果大型鯨能透過衛星影像被觀測,是否就有解呢?

〔註〕此處的大型鯨在本文中是指個體長度超過12公尺的鯨豚。

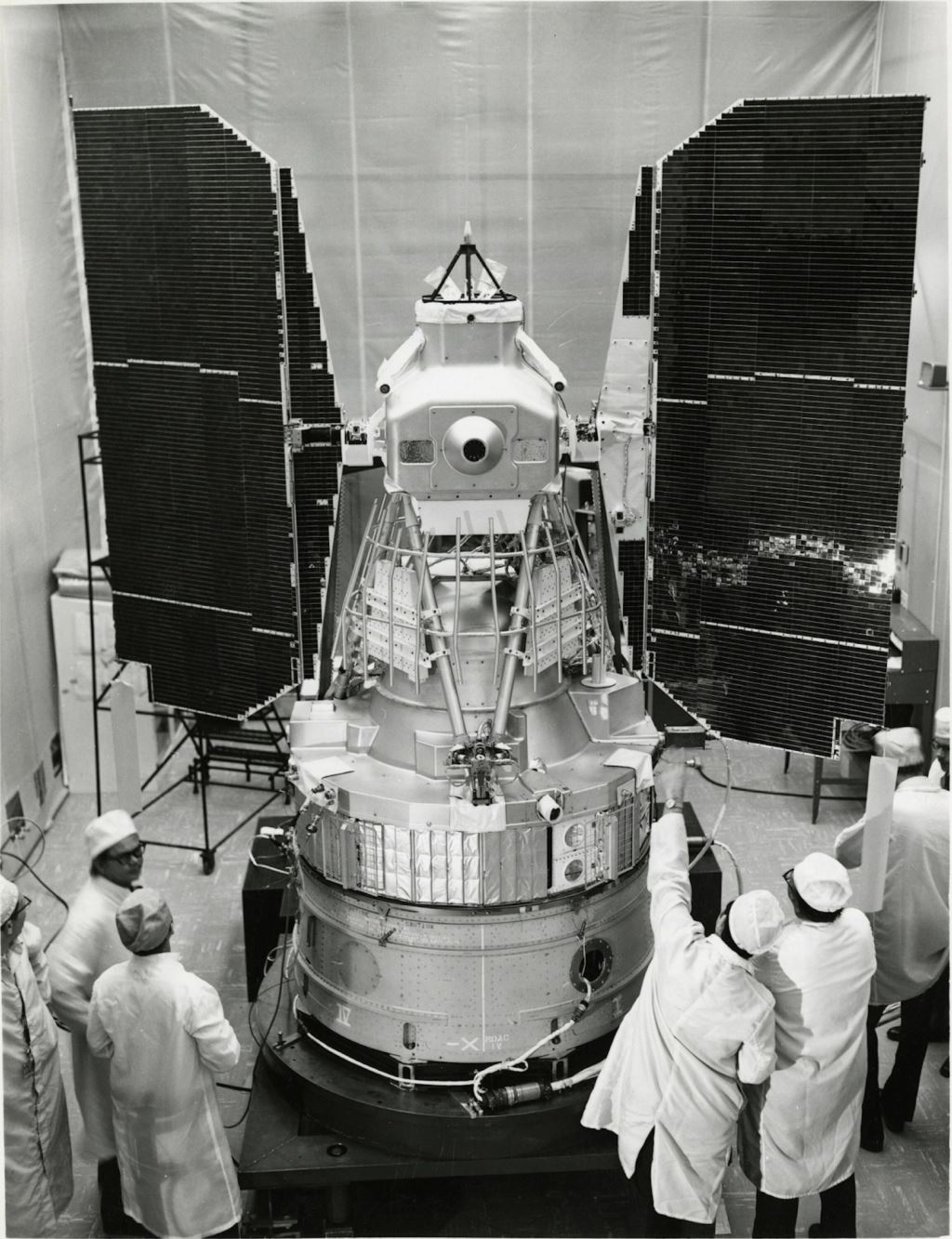

▲ 1972 年由美國太空總署發射的Landsat 1(NASA)

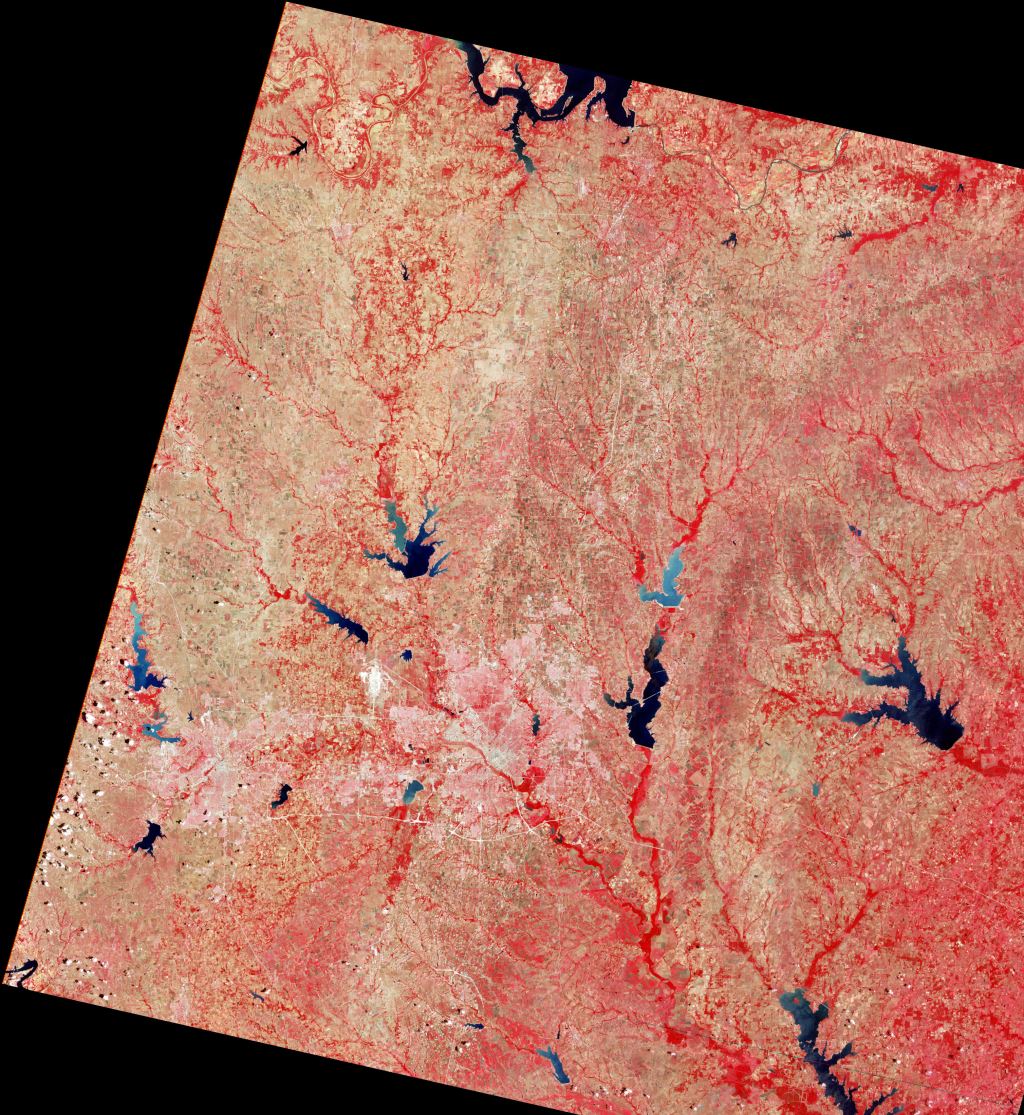

▲ Landsat 1拍攝到的第一張影像。(NASA)

太空鯨計畫

在2018 年,歐洲一群學者啟動了「太空鯨計畫」(Spacewhale),開始嘗試從近代的商用衛星影像找尋大型鯨。由於鯨豚是用肺呼吸的哺乳類動物,需要每隔一段時間到水面上換氣。因此理論上,只要找的對象「夠大隻」且出沒在靠近水面的地方,就有機會從衛星影像中看見牠們。

▲ 大翅鯨,攝於花蓮賞鯨航程。(江文龍拍攝)

從衛星上觀察鯨豚

太空鯨計畫使用馬薩爾科技(Maxar Technologies Inc.)和空中巴士(Airbus SE)兩家有經營商用光學衛星公司的影像,解析度為31 公分,清晰程度足以用來辨識大型鯨魚,甚至可以量測鯨魚的身長。至於到底可以多清楚的看見大型鯨呢?以團隊展示的影像來看,除了可以看到整隻鯨魚外,牠們高舉水面的尾鰭、雌鯨身邊的幼鯨都有機會看見,也可以觀察到鯨魚較大動作的行為。但因為解析度仍有限,實際上無法每一次都準確的辨識物種,例如動物的特徵不夠鮮明,或是當日的衛星影像品質不夠好等,就可能會有部分影像中的物種無法被確定。目前太空鯨計畫能夠辨識的鯨豚種類包含長須鯨(Balaenoptera physalus)、大翅鯨(Megaptera novaeangliae),以及世界上最大的生物―― 藍鯨(Balaenoptera musculus)等。若未來累積更多的資料能用來訓練人工智慧(artificial intelligence, AI),也將有機會能準確辨識更多的種類。

加入AI 幫忙找鯨

隨著衛星影像的畫質愈來愈高,進一步使「從外太空數鯨魚」的構想化為可能。然而海洋太大、人力也有限,在茫茫大海中要找到大型鯨魚實屬一件非常耗時的事。太空鯨計畫的成員也曾分享,在一片100 平方公里的海面要以人工數完所有鯨魚,大約需要花三小時以上。於是,他們採用AI 來自動辨識海面上的大型鯨魚,希望可以大幅度降低人工辨識耗費的時間成本。

團隊從北歐跟英國海域的過往飛機調查影片中,擷取了許多不同種類大型鯨魚的影像,包含在不同的浪況、鯨魚行為和狀態下,以及可能會被誤判的影像均被納入訓練。因為飛機拍攝的高度僅距離海面500 多公尺,解析度相較於衛星影像反而太高,為確保訓練能對AI 帶來正向的幫助,影像在訓練前也經過降級的處理,盡可能與衛星影像畫素同等級再放進AI訓練。同時,AI的訓練也需要搭配人工校對,透過人工的確認來提高系統辨識的精準度。

在太空鯨計畫目前的辨識模型中,效能最好的模型只要有大型鯨出現在海面上,加上夠好的影像品質,都可以順利的辨識。為了驗證模型的準確程度,太空鯨計畫團隊也把同一片海域經由傳統調查,與透過衛星影像辨識的資料進行交叉比對,發現這兩種方法算出的大型鯨數量幾乎一致,也進一步證實了衛星影像應用在鯨豚研究的可行性。

保護海洋行動-鯨豚生態研究

生態研究往往耗時、金錢花費較高,因此早期就有許多學者嘗試透過衛星影像做生態研究,例如北極熊(Ursus maritimus)、灰海豹(Halichoerus grypus)、信天翁(Diomedeidae)、非洲的大型動物等研究。

其中,鯨豚的生態研究特別具有挑戰性。由於鯨豚的活動範圍極大,加上有些鯨豚一次的潛水時間就長達幾十分鐘以上,因此至今科學家對牠們的全球族群量和分布範圍仍所知不多。不過,若能透過衛星影像抵達偏遠或少有研究的海域,或許就能把這些長年的謎題給一一解開。

目前世界上多數的鯨豚研究主要調查近岸海域,並非科學家不想了解遠方的鯨豚狀況,而是大海實在太大了!想要研究鯨豚的族群量、活動範圍、族群的組成等問題,必須投入大量的資源和多年的時間進行研究。雖然有些學者會將資料蒐集器(data TAG)裝在鯨豚身上,以研究牠們曾到過哪些海域、做了哪些事,但儀器價格昂貴,目前取得的資料量仍然相當有限。

2022 年,聯合國召開了第15 屆聯合國生物多樣性大會(COP15), 並在會議中達成了「30 ×30」的共識,目標是在2030 年前保護全球30%的自然資源。鯨豚生活在許多極度偏遠、難以到達的海域長期缺乏基礎資料,若能透過衛星影像辨識出這些海域有多少鯨豚、活動範圍有多大,對於後續規劃海洋保護區,以及達成30%的目標都能提供非常珍貴的資訊。

同時,國際自然保育聯盟(International. Union for Conservation of Nature, IUCN)於2016 年開始推動海洋哺乳動物重要棲息地(Important Marine Mammal Areas)的概念,不分國界以全球海域為尺度,彙整瀕危海洋哺乳動物的棲地分布、移動路線、生存威脅等資料,有助跨國海域間的串聯整合。但有些潛址缺乏基礎資料,需要更多的調查數據,若未來能應用太空鯨計畫盤點出更多大型鯨的潛在棲地,將會有助於推進這項計畫,讓跨國界的鯨豚保育能在更短的時間內實現。

突破衛星影像的限制

鯨豚現今面臨到的人為威脅非常多元,包含漁業混獲、水下噪音、棲地破壞等狀況,已逐漸成為了牠們的日常,也因此我們更需要加緊腳步,盡快拼湊出牠們在海洋中生活的樣貌。衛星影像目前雖還在成長的階段,AI 的訓練也尚需要更多影像,以提高辨識精準度與種類。不過這項研究方法將有效累積偏遠地區的生態資料,也可以省下出海調查要花費的大量人力與物力。然而,目前若要從商用衛星取得高品質的衛星影像所費不貲;未來若要探索更大範圍的海域,也需要有合作的商用衛星,才能在相對有限的成本下取得更多的生態資料。另外值得一提的是,現今衛星涵蓋影像以陸地為主,並不是各大洋都有機會可以取得影像,加上衛星影像可能會被雲層、白色的浪花所干擾,在實際運作的過程中還是有些需要突破的困境。

不過對於鯨豚圈來說,能從衛星影像辨識鯨豚確實是件非常有趣且振奮人心的消息,而且這或許是未來突破過往研究瓶頸的好方法,也期待隨著未來光學衛星、AI 的進步下,我們能夠對生活在茫茫大海中的鯨豚有更深入的認識!

▲ 海洋研究不易,往往耗時、也花費很多金錢。(黑潮海洋文教基金會提供)